Theodor Heuss

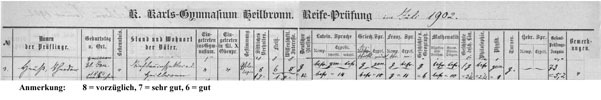

Im Jahre 1950 erhielt das damalige Karlsgymnasium den Namen eines seiner berühmtesten Karlsschüler: Theodor-Heuss-Gymnasium. Dass Theodor Heuss der erste Bundespräsident der BRD war, ist den Meisten noch bekannt, weitere Informationen über den Namensgeber unserer Schule erhalten Sie in der nachfolgenden Biographie:

Im Jahre 1950 erhielt das damalige Karlsgymnasium den Namen eines seiner berühmtesten Karlsschüler: Theodor-Heuss-Gymnasium. Dass Theodor Heuss der erste Bundespräsident der BRD war, ist den Meisten noch bekannt, weitere Informationen über den Namensgeber unserer Schule erhalten Sie in der nachfolgenden Biographie:

1884

31. Januar: Theodor Heuss wird in Brackenheim/Württemberg als jüngster Sohn eines Straßenbaumeisters geboren.

1902-1905

Studium der Nationalökonomie in München und Berlin.

1905

Promotion zum Dr. rer. pol. mit der agrargeschichtlichen Arbeit "Weinbau und Weingärtnerstand in Heilbronn".

1905-1912

Mitarbeiter in der von Friedrich Naumann herausgegebenen Zeitschrift "Die Hilfe" in Berlin. Ab 1907 übernimmt Heuss das politische Ressort der Zeitschrift.

1908

Heirat mit Elly Knapp, der Tochter des Straßburger Nationalökonomen Georg Knapp. Aus der Ehe geht ein Sohn hervor.

1910-1918

Mitglied der "Fortschrittlichen Volkspartei".

1912-1918

Hauptschriftleiter der "Neckarzeitung" in Heilbronn.

1913-1918

Heuss redigiert die Halbmonatszeitschrift "Der März" in Heilbronn.

1918

Rückkehr nach Berlin. Eintritt in die Deutsche Demokratische Partei (DDP). Mitglied der Geschäftsführung des "Deutschen Werkbundes".

1918-1922

Übernahme der Redaktion der Wochenzeitschrift "Deutsche Politik".

1919

Heuss wird zum Bezirksverordneten in Berlin-Schöneberg gewählt und arbeitet parallel bei der "Vossischen-Zeitung" und der "Frankfurter Zeitung".

1920-1933

Dozent an der Hochschule für Politik in Berlin.

1923-1926

Übernahme der Redaktion der Zeitschrift "Die Deutsche Nation".

1924-1928

Mitglied des Reichstages für die DDP.

1930-1933

Mitglied des Reichstages für die Deutsche Staatspartei (Nachfolgepartei der DDP).

1932

In seiner Publikation "Hitlers Weg" analysiert und kritisiert Heuss den Nationalsozialismus historisch-politisch und soziologisch. Das Buch wird von den Nationalsozialisten nach 1933 öffentlich verbrannt.

1933

23. März: Heuss stimmt - wenn auch widerstrebend - dem Ermächtigungsgesetz zu, das Reichstag und Reichsrat von der Gesetzgebung ausschließt und die nationalsozialistische Alleinherrschaft ermöglicht. Mai: Entlassung als Dozent der Hochschule für Politik in Berlin durch die Nationalsozialisten. 12. Juli: Aberkennung des Reichstagsmandats.

1933-1936

Erneut Herausgeber der Zeitschrift "Die Hilfe". Nach mehreren Verwarnungen von Seiten des Propagandaministeriums gegen Heuss legt er die Leitung der "Hilfe" nieder.

1937-1945

Niederschrift und Veröffentlichung - teilweise unter dem Pseudonym Thomas Brackheim - verschiedener Biographien: 1937 über den Politiker und Weggefährten Friedrich Naumann, 1939 über den Architekten Hans Pölzig (1869-1936), 1940 über den Zoologen Anton Dohrn und 1942 über den Chemiker Justus von Liebig. Seit 1943 arbeitet er an der Biographie des Industriellen Robert Bosch (1861-1942), die 1946 publiziert wird.

1941

Heuss wird fester Mitarbeiter bei der Frankfurter Zeitung, wo er vor allem historische und kulturpolitische Aufsätze veröffentlicht.

1942

Die Nationalsozialisten verbieten den deutschen Zeitungen etwas von Heuss abzudrucken. Nicht alle Zeitungen halten sich an das Verbot. Heuss veröffentlicht unter einem Pseudonym.

1945/46

Kultusminister in Württemberg-Baden.

1946

Juni: Heuss wird Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung in Württemberg-Baden. September: Wahl zum Vorsitzenden der am 6. Januar 1946 in Stuttgart neu gegründeten "Demokratischen Volkspartei" (DVP) in der amerikanischen Besatzungszone. ab Dezember: Mitglied des Württemberg-Badischen Landtags.

1947

Vorstandsmitglied der 1947 gegründeten Demokratischen Partei Deutschlands (DPD). März: Heuss übernimmt eine Honorar-Professur für politische Wissenschaft an der Technischen Hochschule in Stuttgart.

1948

September: Liberaler Abgeordneter und Fraktionsvorsitzender im Parlamentarischen Rat in Bonn. 12. Dezember: In Heppenheim Zusammenschluß der westdeutschen liberalen Parteiverbände zur Freien Demokratischen Partei (FDP). Theodor Heuss wird zum 1. Vorsitzenden gewählt.

1949

12. Juni: Auf dem Bundesparteitag der FDP wird Heuss als Bundesvorsitzender der Partei bestätigt. 14. August: Nach der ersten deutschen Bundestagswahl wird Heuss Mitglied des Bundestages. 12. September: Wahl zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland durch die Bundesversammlung. Heuss verzichtet daraufhin auf sein Bundestagsmandat und den Parteivorsitz.

1950

Nach einer provisorischen Unterkunft auf der Viktorshöhe bei Bonn bezieht Heuss im Dezember die Villa Hammerschmidt in Bonn als Amtssitz.

1951

Zur Würdigung von Verdiensten um Volk und Staat stiftet er den "Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland" (Bundesverdienstkreuz in mehreren Stufen).

1952

Nach dem mißlungenen Versuch der Einführung einer neuen Nationalhymne erklärt Heuss im Sommer das Deutschlandlied zur Nationalhymne, unter der Maßgabe, daß lediglich die dritte Strophe gesungen werden darf. Heuss ruft die Friedensklasse des Ordens "Pour le mérite" neu ins Leben.

1953

Veröffentlichung der Schrift "Vorspiele des Lebens. Jugenderinnerungen".

1954

17. Juli: Heuss wird von der Bundesversammlung ohne Gegenkandidat für weitere fünf Jahre als Bundespräsident gewählt.

1956

Mai: Staatsbesuch in Griechenland.

1957

Mai: Staatsbesuch in der Türkei. November: Staatsbesuch in Rom und Empfang im Vatikan.

1958

Juni: Staatsbesuch in Kanada und in den USA. Oktober: Staatsbesuch in London.

1959

In seiner zehnjährigen Amtszeit hat Heuss der Institution des Bundespräsidenten durch Würde, Persönlichkeit und Geist ein weit über die formalen Rechte des Amts hinausgehendes Gewicht gegebenen und dazu beigetragen, Vorurteile in der Weltöffentlichkeit gegen die Deutschen abzubauen. Die Anerkennung für sein Wirken ist so groß, dass überlegt wird, eine Änderung des Grundgesetzes herbeizuführen und damit eine dritte Amtszeit für ihn zu erwirken. Heuss selbst lehnt dies ab, er will keinen Präzedenzfall schaffen. Herbst: Nachdem Heinrich Lübke seine Nachfolge als Bundespräsident angetreten hat, zieht sich Heuss auf seinen Ruhesitz in Stuttgart zurück. Oktober: In Würdigung seiner Lebensleistung wird Heuss mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet.

1960-1962

Heuss unternimmt private Reisen nach Israel, Indien und Großbritannien. Er widmet sich der Niederschrift seiner Lebenserinnerungen.

1963

Veröffentlichung seiner "Erinnerungen 1905-1933". 12. Dezember: Theodor Heuss stirbt in Stuttgart. 17. Dezember: Mit einem Staatsbegräbnis wird Heuss auf dem Stuttgarter Waldfriedhof beigesetzt.

Bilder von Theodor Heuss

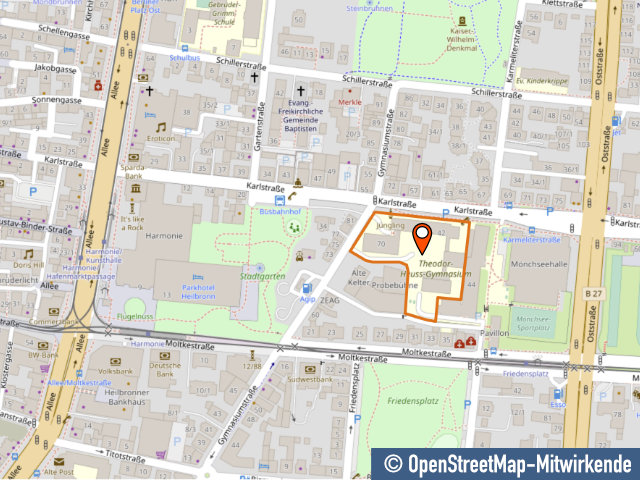

Historie des THG

Im Jahr 2020 hätte die Schulgemeinde des Theodor-Heuss-Gymnasiums gerne das 400-jährige Jubiläum gefeiert, allerdings mussten coronabedingt sämtliche von langer Hand geplanten Feierlichkeiten verschoben werden. Anlässlich des Geburtstags am 23.10.2020 hat die Heilbronner Stimme dem THG eine ganze Seite gewidmet, und zwar unter den Titeln "Reife Leistung: 400 Jahre Gymnasium" und "Humanismus heute" (Quelle: jeweils Heilbronner Stimme/ stimme.de).

Im Jahr 2020 hätte die Schulgemeinde des Theodor-Heuss-Gymnasiums gerne das 400-jährige Jubiläum gefeiert, allerdings mussten coronabedingt sämtliche von langer Hand geplanten Feierlichkeiten verschoben werden. Anlässlich des Geburtstags am 23.10.2020 hat die Heilbronner Stimme dem THG eine ganze Seite gewidmet, und zwar unter den Titeln "Reife Leistung: 400 Jahre Gymnasium" und "Humanismus heute" (Quelle: jeweils Heilbronner Stimme/ stimme.de).

Am 23. Oktober 1620 erfolgte die Umwandlung der Lateinschule, die in dem Gebäude des Barfüßerklosters am Hafenmarkt untergebracht war, in ein sechsklassiges Gymnasium.

Die Anforderungen der Universitäten an die Studierenden waren seit dem 15. Jahrhundert in einem Maße angestiegen, dass sich die Absolventen der alten fünfklassigen Lateinschule erst durch den Besuch auswärtiger Gymnasien oder durch mehrjährigen Nachhilfeunterricht die fehlenden Kenntnisse hatten erwerben müssen.

100 Jahre nach seiner Gründung erfolgte im Jahre 1720 der Ausbau zum Akademischen Gymnasium. In dieser Zeit erlebte die Schule ihre glänzendste Periode, denn Schüler aus ganz Deutschland besuchten das Gymnasium.

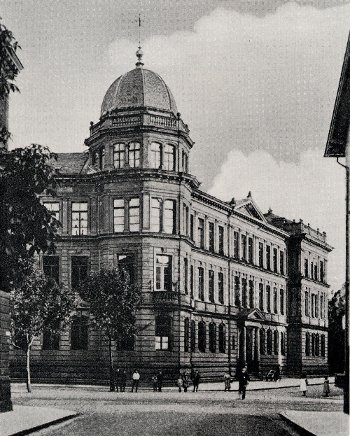

Mit dem Übergang Heilbronns an Württemberg wurde das bisher reichsstädtische Gymnasium 1806 kgl. württembergisches Gymnasium. Am 29. Oktober 1827 konnte das Karlsgymnasium, das von da an den Namen des württembergischen Kronprinzen Karl trug, in der inneren Karlstraße ein neues Schulgebäude beziehen.

1880 erhielt die Schule ein neues Gebäude an der Ecke Karlstraße / Gymnasiumstraße, wo sie sich heute noch befindet. Der monumentale Bau mit 22 Klassenzimmern wurde dominiert von einem markanten Eck-Turm mit Kuppel. Im Jahre 1938 wurde das Karlsgymnasium mit der Dammrealschule vereinigt und in eine Oberschule der Einheitsform mit dem Namen Karlsoberschule verwandelt. Bedeutsam für alle höheren Schulen war in jener Zeit die Herabsetzung der Schulzeit von 9 auf 8 Jahre. Doch kam dies kaum mehr zur vollen Geltung, denn mit Beginn des 2.Weltkrieges konnte der Schulbetrieb nur noch behelfsmäßig durchgeführt werden. Schließlich wurde das Gebäude des alten Karlsgymnasium als Lazarett eingerichtet, das in der Schreckensnacht, am 4. Dezember 1944, vollständig zerstört wurde.

Nach dem Krieg wurde unter erheblichen Schwierigkeiten, wie z.B. der Beschaffung von Schulräumen und der Gewinnung von geeigneten Lehrkräften, ein eigenständiger Oberschulunterricht in den Vereinigten Oberschulen für Jungen und Mädchen eingerichtet.

Schließlich erhielt im Jahre 1950 der aus den Vereinigten Oberschulen herausgelöste altsprachliche Zug den Namen eines seiner berühmtesten Karlsschüler, Theodor-Heuss-Gymnasium.

Mehr Informationen zur Geschichte des Theodor-Heuss-Gymnasiums

G. Lohbeck: Wandel und Kontinuität

Bilder aus 50 Jahren Theodor-Heuss-Gymnasium

Warum es sich lohnt, Griechisch zu lernen

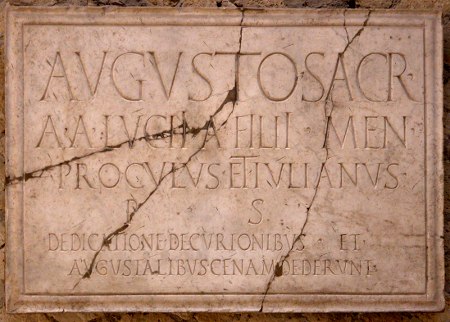

Ein Griechisch-Schüler erfährt Wesentliches über die Ursprünge der abendländischen Kultur: Bei der Arbeit an den griechischen Texten lernt er einerseits, sich in die Denkweise einer fremden Kultur hineinzuversetzen, andererseits erfährt er, dass Themen, die auch heute noch eine zentrale Rolle spielen, bereits von den Griechen diskutiert wurden. So bekommt ein Griechisch-Schüler einen tieferen Einblick in die Anfänge der Philosophie und der Wissenschaft, in die Literatur, Rhetorik und das Theaterwesen, in die Geschichte, Politik, die Mythologie, Religion (Neues Testament) und lernt weltberühmte Werke der Bildenden Kunst kennen. Gespräche über den Gehalt der Texte und ihre sprachliche Struktur und das gemeinsame Nachdenken über Leben und Wirkung beeindruckender Gestalten wie Sokrates, Diogenes oder Kroisos prägen den Griechisch-Unterricht.

Ein Griechisch-Schüler erfährt Wesentliches über die Ursprünge der abendländischen Kultur: Bei der Arbeit an den griechischen Texten lernt er einerseits, sich in die Denkweise einer fremden Kultur hineinzuversetzen, andererseits erfährt er, dass Themen, die auch heute noch eine zentrale Rolle spielen, bereits von den Griechen diskutiert wurden. So bekommt ein Griechisch-Schüler einen tieferen Einblick in die Anfänge der Philosophie und der Wissenschaft, in die Literatur, Rhetorik und das Theaterwesen, in die Geschichte, Politik, die Mythologie, Religion (Neues Testament) und lernt weltberühmte Werke der Bildenden Kunst kennen. Gespräche über den Gehalt der Texte und ihre sprachliche Struktur und das gemeinsame Nachdenken über Leben und Wirkung beeindruckender Gestalten wie Sokrates, Diogenes oder Kroisos prägen den Griechisch-Unterricht.

Als sog. "tote" Sprache verändert sich Griechisch nicht mehr und garantiert eine verlässliche und in allen Sprachen verbindliche Fachterminologie. Auch für den Alltag ist es natürlich hilfreich, Fremdwörter herleiten zu können. Darüber hinaus bekommt man über Altgriechisch einen schnellen Zugang zum Neugriechischen und zu der Welt des modernen Griechenland. Das ist z.B. bei Aufenthalten in Griechenland nützlich und anregend. Das sog. Graecum ist ein Abschluss, der für eine Reihe von Studienfächern erforderlich ist, z.B. für Theologie, Latein, Griechisch, Archäologie, je nach Universität auch für Alte Geschichte, Philosophie, Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft. Aber auch für Studiengänge und Ausbildungen, die kein Graecum voraussetzen, sind Griechischkenntnisse gut zu gebrauchen - man denke nur an die vielen aus dem Griechischen stammenden medizinischen Fachbegriffe!

Und wem all diese Gründe noch nicht ausreichen: Griechisch macht Spaß!

Hilfreich könnten auch diese Broschüren des Kultusministeriums sein: Griechisch öffnet Horizonte und Das Europäische Gymnasium

Zurück: Latein und Griechisch

Latein und Griechisch

Überzeugt davon, dass ein möglichst früher Beginn des Lateinunterrichts die besten Voraussetzungen für den gründlichen Erwerb der notwendigen Kenntnisse bietet, beginnen alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule in der fünften Klasse mit Latein – allerdings ohne die bereits in der Grundschule erworbenen Englischkenntnisse unberücksichtigt zu lassen. Neben fünf Wochenstunden im Fach Latein haben die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse auch vier Stunden Englisch. Wir haben mit diesem Modell inzwischen weit mehr als zehn Jahre Erfahrung und stellen immer wieder fest, dass es zwar anfangs einen erhöhten Lernaufwand erfordert, aber die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern im Lauf der Jahre den großen Gewinn erkennen.

Überzeugt davon, dass ein möglichst früher Beginn des Lateinunterrichts die besten Voraussetzungen für den gründlichen Erwerb der notwendigen Kenntnisse bietet, beginnen alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule in der fünften Klasse mit Latein – allerdings ohne die bereits in der Grundschule erworbenen Englischkenntnisse unberücksichtigt zu lassen. Neben fünf Wochenstunden im Fach Latein haben die Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse auch vier Stunden Englisch. Wir haben mit diesem Modell inzwischen weit mehr als zehn Jahre Erfahrung und stellen immer wieder fest, dass es zwar anfangs einen erhöhten Lernaufwand erfordert, aber die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern im Lauf der Jahre den großen Gewinn erkennen.

Wer von Klasse 8 an das Fach Griechisch wählt und in Klasse 10 (G8) zusätzlich mit Französisch beginnt, kann an unserer Schule die Zusatzqualifikation „Europäisches Gymnasium“ erwerben.

Wie vom Bildungsplan gefordert, steht am Theodor-Heuss-Gymnasium der Text mit seiner sprachlichen Form im Zentrum des Unterrichts. Die Vielfalt der Themen, die Gegenstand des altsprachlichen Unterrichts sind, wird durch ein- oder mehrtägige Fachexkursionen ergänzt. So besuchen die fünften Klassen die antike Abteilung der Städtischen Museen Heilbronn und entdecken bei einem Lerngang durch die Stadt „Lateinisches“. Die sechste Jahrgangsstufe kann römisches Leben in der Provinz z.B. in Lauffen oder Walheim kennenlernen. Exkursionen in den römischen und griechischen Kulturbereich vervollkommnen die Kenntnis archäologischer Zeugnisse bei unseren Schülerinnen und Schülern.

Weiterlesen: Warum es sich lohnt Griechisch zu lernen

Zurück: Griechisch am THG

Latein Schnupperkurs

Anhand einfacher Sätze werden Sie auf den folgenden Seiten die lateinische Sprache kennen lernen. Wenn Sie gleich in die Grammatik "einsteigen" wollen, folgen Sie dem Link Subjekt und Prädikat, wollen Sie lieber erst Ihre Vokabelkenntnisse testen - ja, Sie haben bereits welche! -, dann schauen Sie auf der Seite Kennen Sie diese Wörter? vorbei. Viel Spaß!

Hier noch die Links zu den einzelnen Seiten des Kurses - falls Sie später einmal Wiederholungsbedarf haben sollten.

Hier noch die Links zu den einzelnen Seiten des Kurses - falls Sie später einmal Wiederholungsbedarf haben sollten.

Hier werden Ihnen zunächst einige Substantive angezeigt, die Sie sicherlich schon kennen und zu übersetzen vermögen:

| medicus | villa | domina | elephantus | vespa | fabula |

| Arzt | Landhaus | Herrin | Elephant | Wespe | Geschichte |

Wenn Sie diese lateinischen Wörter in zwei Gruppen unterteilen sollten, könnten Sie zu unterschiedlichen Lösungen kommen, z. B. Tiere (elephantus, vespa)/keine Tiere (medicus, villa, domina, fabula) oder Menschen (medicus, domina)/keine Menschen (villa, elephantus, vespa, fabula). Oder Sie würden sich weniger auf den Inhalt als auf das Aussehen der Wörter konzentrieren und kämen nun zu folgender Unterteilung:

| Substantive auf -us | Substantive auf -a |

|---|---|

| medicus, elephantus | villa, domina, vespa, fabula |

Sie sehen hier, dass es im Lateinischen verschiedene "Deklinationsklassen" gibt, d. h., die Endungen der Wörter können nach unterschiedlichen Mustern gebildet werden. Im Deutschen gibt es das übrigens auch (z. B.: Wolke, Sonne, Wespe - Roller, Schüler, Lehrer).

Versuchen Sie nun herauszufinden, warum die Römer manche Wörter lieber auf -us enden ließen und andere lieber auf -a!

Natürlich! Es hat mit dem Geschlecht (Genus) der Wörter zu tun! Der Elefant und der Arzt sind männlich (maskulinum), die Herrin, die Wespe und die Geschichte weiblich (femininum) und - hoppla! - das Landhaus ist im Lateinischen zwar weiblich (femininum), im Deutschen aber sächlich (neutrum) und fällt damit aus dem Rahmen. Sie sehen also, dass im Lateinischen die Wörter nicht immer das gleiche Geschlecht haben wie im Deutschen. Auch dies kennen sie vermutlich aus anderen Fremdsprachen (z. B. aus dem Französischen: le soleil und la lune - dt. die Sonne und der Mond).

Jetzt wird es aber Zeit, mit richtigen Sätzen anzufangen! Weiter geht's mit Subjekt und Prädikat.

Domina salutat.

Dies ist ein vollständiger lateinischer Satz. Ihre auf der Seite Kennen Sie diese Wörter? erworbenen Lateinkenntnisse, Ihre Fremdsprachenkenntnisse und das Bild helfen Ihnen, zu der richtigen Übersetzung zu kommen:

Die Herrin grüßt.

Aber Moment! Fehlt da nicht im lateinischen Satz ein Wort, nämlich der bestimmte Artikel (Begleiter) "die"?

Nein, er fehlt nicht! Im Lateinischen gibt es nämlich weder bestimmte noch unbestimmte Artikel. Man muss sie beim Übersetzen, je nach Situation, ergänzen. Da wir die Damen auf dem Bild noch nicht kennen, können wir also auch sagen:

Eine Herrin grüßt.

Sie werden nochmals protestieren, denn der Satz entspricht ja immer noch nicht genau dem Bild. Schließlich sind dort zwei Damen zu sehen. Korrekterweise müsste der Satz heißen:

Dominae salutant.

Was ist hier passiert? Beim Wechsel vom Singular (Einzahl) zum Plural (Mehrzahl) haben sich die Endungen beider Satzglieder verändert. Auch dies kennen Sie ja aus dem Deutschen: Die Herrin grüßt - die Herrinnen grüßen. Die Formen der beiden Satzglieder müssen im Numerus zusammenpassen. Man nennt dies Kongruenz.

Vielleicht sollte noch erklärt werden, was man unter Satzgliedern versteht. Satzglieder sind die Elemente, aus denen ein Satz zusammengesetzt ist. Unsere Beispielsätze auf dieser Seite entsprechen der deutschen Minimalversion:

| Subjekt | Prädikat |

|---|---|

| Wer tut etwas? | Was geschieht? |

| Die Herrinnen | grüßen. |

Das Lateinische kann hier mitunter noch sparsamer sein. Nehmen wir an, unser Beispielsatz sei der Anfang einer Geschichte, und fügen wir einen zweiten Satz hinzu:

Dominae salutant. Ambulant.

Sie sehen am Satzzeichen, dass dieser zweite Satz nur aus einem einzigen Wort besteht, und sie sehen an der Endung -nt, dass es sich dabei um ein Verb in der dritten Person Plural (sie...) handeln muss. Die Bedeutung des Verbs können Sie aus anderen Fremdsprachen oder Fremdwörtern erschließen (spazieren). Was wissen wir nun? Mindestens zwei Personen gehen spazieren, im vorigen Satz war "dominae" das Subjekt, ein neues Subjekt wird nicht genannt, also muss das alte nochmals verwendet werden und unsere zwei Sätze heißen also:

Die Herrinnen grüßen. Sie gehen spazieren.

In einem lateinischen Satz kann es also vorkommen, dass das Subjekt nur in der Endung des Prädikats und im vorhergehenden Satz "versteckt" ist. Beim Übersetzen muss man dann ein Pronomen (Fürwort, hier "sie") ergänzen.

Weiter geht's mit dem Akkusativobjekt.

Unsere Geschichte wird um einen weiteren Satz länger:

Dominae salutant. Ambulant. Ranam vident.

Schauen Sie sich zunächst die Endungen der zwei neuen Wörter an. Sie entdecken eine jetzt schon altbekannte Erscheinung, das -nt. Also ist "vident" das Prädikat. Es steht, wie die beiden vorigen Prädikate auch, in der 3. Person Plural. Die Bedeutung des Wortes können Sie erschließen: Sie haben z. B. einen Videorecorder, um etwas zu sehen, oder Sie genießen von einem Belvedere die schöne Aussicht...

Schauen Sie sich zunächst die Endungen der zwei neuen Wörter an. Sie entdecken eine jetzt schon altbekannte Erscheinung, das -nt. Also ist "vident" das Prädikat. Es steht, wie die beiden vorigen Prädikate auch, in der 3. Person Plural. Die Bedeutung des Wortes können Sie erschließen: Sie haben z. B. einen Videorecorder, um etwas zu sehen, oder Sie genießen von einem Belvedere die schöne Aussicht...

Das Prädikat können wir also mit "sie sehen" übersetzen. Logischerweise fragen wir nach: Wen oder was sehen sie? Und das Bild gibt uns die Auskunft:

Sie sehen einen Frosch.

Dieser Satz enthält drei Satzglieder:

| Subjekt | Prädikat | Objekt |

|---|---|---|

| Sie | sehen | einen Frosch. |

Wenn Sie die Stellung der Satzglieder im Lateinischen und im Deutschen vergleichen, fällt Ihnen ein Unterschied auf: Im Lateinischen steht das Prädikat in der Regel am Satzende, im deutschen Aussagesatz steht es an zweiter Stelle. Die übrigen Satzglieder sind sowohl im Deutschen als auch im Lateinischen verschiebbar (Die Herrinnen sehen einen Frosch/ Einen Frosch sehen die Herrinnen. - Dominae ranam vident/ Ranam dominae vident.). Das ist deshalb möglich, weil beide Sprachen deutlich machen, in welchem Kasus (Fall) die Substantive stehen, so dass kein Zweifel besteht, wer Subjekt und wer Objekt ist. Die Engländer z. B. haben diese Möglichkeit nicht; sie müssen sich an das Schema "Subjekt-Prädikat-Objekt" halten.

- Zurück zu unserer Geschichte: Wenn die Herrinnen den Frosch sehen, sieht vermutlich umgekehrt auch der Frosch die Herrinnen. Vertauschen wir also Subjekt und Objekt, so lautet unser Satz:

Rana dominas videt. Der Frosch sieht die Herrinnen.

Rana gehört, wie domina, in die a-Deklination. Sie kennen also jetzt schon vier Endungen aus dieser Deklination:

| a-Deklination | Singular (Einzahl) | Plural (Mehrzahl) |

|---|---|---|

| Nominativ (Werfall) | -a | -ae |

| Akkusativ (Wenfall) | -am | -as |

Erinnern Sie sich noch an die anderen Substantive aus der a-Deklination, die Sie auf der Seite Kennen Sie diese Wörter? gelernt haben? Dann können Sie jetzt schon jede Menge Sätze mit Subjekt und Akkusativobjekt bilden.

Wenn Sie Lust haben, einen weiteren Kasus kennenzulernen, geht's hier weiter: Dativobjekt.

Ein weiteres Tier kommt nun ins Spiel: ardea.

Unsere Geschichte lautet jetzt:

Dominae salutant. Ambulant. Ranam vident et ardeam vident. Sed ardea ranam non videt.

Sie ist um einige kleine Wörter erweitert worden, die Sie sicher mühelos verstehen können:

Die Herrinnen grüßen. Sie gehen spazieren. Sie sehen einen Frosch und sie sehen einen Reiher. Aber der Reiher sieht den Frosch nicht.

Nehmen wir an, die Damen seien nicht besonders froschfreundlich oder hätten Mitleid mit dem schwachsichtigen Reiher. Was könnten sie tun? Z. B. dies:

Dominae ardeae ranam monstrant.

Da Sie inzwischen schon eine Menge Übung im Übersetzen haben, werden Sie zunächst nach dem wichtigsten Satzglied, dem Prädikat, schauen: monstrant. Wieder sagt uns die Endung, dass es sich um die 3. Person Plural handelt. Und wieder können Sie die Bedeutung des Wortes erschließen, denn wenn Sie auf eine Demonstration gehen, dann zeigen Sie, dass Ihnen etwas (nicht) gefällt.

Da Sie inzwischen schon eine Menge Übung im Übersetzen haben, werden Sie zunächst nach dem wichtigsten Satzglied, dem Prädikat, schauen: monstrant. Wieder sagt uns die Endung, dass es sich um die 3. Person Plural handelt. Und wieder können Sie die Bedeutung des Wortes erschließen, denn wenn Sie auf eine Demonstration gehen, dann zeigen Sie, dass Ihnen etwas (nicht) gefällt.

Wir übersetzen also monstrant mit "(sie) zeigen". Dieses Prädikat erfordert wiederum ein Akkusativobjekt, denn man will ja wissen, wen oder was sie zeigen: ranam, den Frosch.

Unsere nächste Frage lautet: Wem zeigen sie den Frosch - und vielleicht auch: Wer sind "sie" überhaupt? Es fehlt uns also noch ein Dativobjekt und eventuell ein Subjekt.

Schauen wir uns die Wörter an, die noch nicht übersetzt sind: dominae und ardeae - beide gehören zur a-Deklination und beide, o Schreck, haben die gleiche Endung! Tatsächlich enden in der a-Deklination sowohl der Nominativ Plural als auch der Dativ Singular auf -ae. Die Formen sind also, wenn sie isoliert stehen, nicht eindeutig: Dominae kann "die Herrinnen" oder "der Herrin" heißen. Auch unser Satz kann, für sich genommen, zweierlei bedeuten:

Dominae ardeae ranam monstrant.

- Die Herrinnen zeigen dem Reiher den Frosch.

- Der Herrin zeigen die Reiher den Frosch.

Da wir aber den Zusammenhang der Geschichte kennen, können wir uns ohne Zögern für die Lösung Nr. 1 entscheiden. Die zweite Übersetzung wäre zwar grammatisch ebenfalls in Ordnung, inhaltlich aber vollkommen unsinnig. Man muss also immer auf den Kontext, also das, was vor oder auch hinter dem zu übersetzenden Satz steht, achten. Inzwischen ist unsere Geschichte schon so lang, dass Sie aus dem vorangehenden Kontext und Ihren Biologiekenntnissen sicher schließen können, wie es weitergeht:

Ardea ranam videt et cenat. Der Reiher sieht den Frosch und frisst ihn.

Allerdings ist der Reiher nicht besonders wohlerzogen:

Sed dominis gratias non agit.

Die Wörtchen "sed" (aber) und "non" (nicht) kennen Sie bereits. Sie können sich also wieder sofort auf das Prädikat "agit" konzentrieren. Es endet nicht mit -nt, sondern nur mit -t. Also handelt es sich um eine Form in der 3. Person Singular (er, sie, es...). Wenn jemand agiert, dann treibt oder tut er etwas. Wen oder was treibt er/sie/es? "Gratias". Aus Ihren Spanienurlauben wissen Sie, was das bedeutet. Nun kann man aber die Rohfassung "gratias agit" = "er/sie/es treibt Danke" unmöglich in einer Übersetzung stehen lassen. Machen wir daraus "er/sie/es dankt" und bauen es in unseren Satz ein:

Aber er/sie/es dankt... nicht.

Wer hätte Anlass, sich zu bedanken? Natürlich der Reiher mit den schlechten Augen, dem die Damen soeben zu einer Mahlzeit verholfen haben. Wir können also die Pronomina "sie" und "es" bei unserer Übersetzung nicht verwenden.

Natürlich haben Sie den Satz längst verstanden, trotzdem fragen wir der Vollständigkeit halber noch: Wem dankt er, nämlich der Reiher, nicht? - Dominis, den Herrinnen. Und somit kennen Sie zwei weitere Formen aus der a-Deklination.

| a-Deklination | Singular (Einzahl) | Plural (Mehrzahl) |

|---|---|---|

| Nominativ (Werfall) | -a | -ae |

| Dativ (Wemfall) | -ae | -is |

| Akkusativ (Wenfall) | -am | -as |

Aus dem Deutschen wissen Sie, dass es noch mehr Fälle gibt - zum Beispiel den Genitiv.

Sie entsinnen sich noch? Soeben hat ein Frosch sein Leben gelassen, und zwar im Schnabel eines kurzsichtigen Reihers. Der bedankt sich zwar nicht, dennoch kann man annehmen:

Laetitia ardeae magna est.

Laetitia bedeutet "Freude, Fröhlichkeit". Aber gehen wir wieder systematisch vor: Das Prädikat sieht diesmal ungewöhnlich kurz aus. Wieder entdecken Sie das -t als Signal für die 3. Person Singular. Die Bedeutung des Wortes "est" können Sie aus dem Deutschen ebenso gut wie aus dem Französischen herleiten: Er/sie/es ist.

Nanu? Kann das das ganze Prädikat sein? Natürlich nicht! "Sein" ist nur ein Hilfsverb - irgendwo muss stehen, wie oder was er/sie/es ist. Sinnvollerweise sollte man möglichst in der Nähe des Hilfsverbs suchen und stößt auf das Wort "magna". Die Endung gibt uns folgende Auskünfte: Nominativ Singular femininum. Den Anfang des Wortes kennen Sie sicher von einer Eissorte, deren Hersteller schon durch den Namen des Produktes signalisieren möchte, dass die Portion oder auch der Genuss groß ist.

...magna est heißt also: (Sie) ist eine große.

Wer aber ist "sie"? Das Subjekt muss mit magna kongruent sein, also im Nominativ Singular femininum stehen. Da kommt nur laetitia in Frage:

Die Freude ist eine große.

Nun ist noch das Wort "ardeae" übrig. Ihren bisherigen Kenntnissen nach handelt es sich dabei entweder um einen Nominativ Plural oder einen Dativ Singular. Beides können wir aber in diesem Satz nicht unterbringen. Außerdem stellt sich noch die Frage: Wessen Freude ist eine große? Natürlich die des satten Reihers, und wir stellen fest, dass die Endung -ae auch noch im Genitiv Singular der a-Deklination vorkommt. Unser Satz heißt nun:

Die Freude des Reihers ist eine große.

Er klingt aber immer noch nicht richtig! Auch im Deutschen kann ein Prädikat aus zwei Wörtern bestehen - z. B. "groß sein, klein sein, klug sein" -, aber die Ergänzungen zum Hilfsverb "sein" verändern sich im Deutschen nicht.

| Der Hund (maskulinum) | ist groß. |

| Die Katze (femininum) | ist groß. |

| Das Pferd (neutrum) | ist groß. |

Im Lateinischen dagegen müssen diese Ergänzungen mit dem Subjekt kongruent sein, z. B.:

| Leatitia magna est. | Die Freude ist groß. |

| Elephantus magnus est. | Der Elefant ist groß. |

Die Ergänzung zum Prädikat ist im Lateinischen also in die Deklinationsklassen einzuordnen. Alles, was man deklinieren kann, wird unter dem Oberbegriff "Nomen" zusammengefasst, und da das Nomen "magnus/magna" in unseren Beispielsätzen Teil des Prädikats ist, nennt man es Prädikatsnomen.

Aber zurück zu unserer Geschichte und zum Genitiv! Da die Damen ja offenbar auf der Seite des Reihers stehen, ist vermutlich ihre Freude über den Tod des Frosches ebenfalls groß. Dann lautet der Satz:

Laetitia dominarum magna est.

Und unsere Tabelle ist um eine Zeile reicher.

| a-Deklination | Singular (Einzahl) | Plural (Mehrzahl) |

|---|---|---|

| Nominativ (Werfall) | -a | -ae |

| Genitiv (Wessenfall) | -ae | -arum |

| Dativ (Wemfall) | -ae | -is |

| Akkusativ (Wenfall) | -am | -as |

Alle bisherigen Fälle kennen Sie auch aus dem Deutschen. Eine Besonderheit des Lateinischen ist der Ablativ.

Vielleicht sind unsere beiden Damen ja inzwischen auch hungrig geworden. Dann könnte die Geschichte folgendermaßen weitergehen:

Dominae ab ardea ad villam ambulant.

Subjekt und Prädikat haben Sie schnell erkannt und übersetzt:

Die Herrinnen spazieren.

Das Verb "spazieren" fordert kein Akkusativobjekt. Warum also steht "villam" im Akkusativ?

Das liegt an dem kleinen Wörtchen "ad", das vor "villam" steht. Solche kleinen, vorangestellten Wörter nennt man Präpositionen (lat.: prae: vor, positus: gestellt, gesetzt); Sie kennen vielleicht den deutschen Begriff "Verhältniswort" (Verhältniswörter klären das "Verhältnis" zu einem Gegenstand, z. B. vor/neben/unter/auf dem Stuhl). Präpositionen verlangen immer, dass das nachfolgende Wort in einem bestimmten Fall steht. "Ad" verlangt im Lateinischen den Akkusativ; seine deutsche Übersetzung "zu" aber den Dativ:

Dominae... ad villam ambulant. Die Herrinnen spazieren zu dem/zum Landhaus.

Nun ist noch die Passage "ab ardea" zu übersetzen. "Ardea" sieht aus wie ein Nominativ Singular, was es aber aus zwei Gründen nicht sein kann: Erstens haben wir ja schon ein Subjekt und ein Prädikat im Plural (dominae ambulant), und ein anderes Satzglied als das Subjekt kann ein Nominativ nicht sein, und zweitens steht vor "ardea" eine Präposition. Es gibt aber weder im Lateinischen noch im Deutschen Präpositionen, die vor einem Nominativ stehen. "Ab" (vor konsonantisch beginnenden Wörtern auch "a") verlangt grundsätzlich den Ablativ und bedeutet "von...(weg)". Also:

Dominae ab ardea ad villam ambulant. Die Herrinnen spazieren vom Reiher zum Landhaus.

Manche Präpositionen treten nur in Verbindung mit einem einzigen Kasus (Fall) auf, andere können mit verschiedenen Kasus (Fällen) verbunden werden, haben dann aber verschiedene Bedeutungen. Das kennen Sie aus dem Deutschen: Ich gehe in den (Akkusativ) Keller. In dem (Dativ) Keller ist es dunkel. Es fällt Ihnen jetzt sicher leicht, die Fortsetzung der Geschichte zu übersetzen:

Dominae in villam ambulant. In villa cenant. Die Herrinnen spazieren in das Landhaus (hinein). In dem Landhaus essen sie.

Dominae in villis cenant, ardeae non in villis cenant. Herrinnen essen in Landhäusern, Reiher fressen nicht in Landhäusern.

Bisher haben wir den Ablativ nur in Verbindung mit Präpositionen kennen gelernt. Es gibt ihn aber auch "solo", wie Sie auf der nächsten Seite - Ablativ ohne Präposition - feststellen werden. Dort befindet sich auch die ergänzte Formentabelle.

Sie haben auf der vorigen Seite einige Ortsangaben gelesen, die jeweils aus einer Präposition mit einem im entsprechenden Kasus (Fall) stehenden Wort bestanden, z. B. ad villam - zum Landhaus. Die Kasus (Fälle), die hinter den Präpositionen erscheinen müssen, sind nicht willkürlich verteilt, sondern richten sich nach der Situation, und zwar erscheint normalerweise eine Präposition mit Akkusativ, wenn geklärt wird, wohin jemand sich bewegt (in villam - in das Landhaus) und eine Präposition mit Ablativ, wenn ausgesagt wird, wo er sich befindet oder woher er kommt (in villa - in dem Landhaus; a villa - von dem Landhaus her). Ebenso ist es bei den Zeitangaben, die auch oft mit Präpositionalausdrücken benannt werden: Auf die Frage "Bis wann?" antwortet eine Präposition mit Akkusativ, auf die Fragen "Wann? Seit wann?" eine Präposition mit Ablativ.

Nun aber endlich zum Ablativ ohne Präposition.

Unsere Damen speisen bis in den Abend, es wird finster, und schließlich erscheint ein servus, den Sie aus der österreichischen Grußformel (Servus = (Ich bin) Ihr Diener) kennen. Er trägt candelas bei sich, wie es sich für ein Dinner gehört.

Servus villam candelis illuminat.

Subjekt, Prädikat und Akkusativobjekt können Sie ohne Mühe übersetzen:

Der Diener erleuchtet das Landhaus.

"Candelis" sieht zunächst wie ein Dativ Plural aus, doch dies ergäbe keinen Sinn: Der Diener erleuchtet das Landhaus den Kerzen???

Nein, vielmehr ist doch noch die Frage zu klären: Womit oder wodurch erleuchtet der Diener das Landhaus?

Unser Satz heißt also:

Der Diener erleuchtet das Landhaus mit Kerzen.

Wir haben beim Übersetzen also wieder eine Präposition ("mit") eingefügt, und dies ist der "Trick" beim Umgang mit dem Ablativ: Steht im Lateinischen keine Präposition vor dem Ablativ, so antwortet er meistens auf die Frage "Womit oder wodurch?", und man muss beim Übersetzen einfach eine Präposition ergänzen.

| a-Deklination | Singular (Einzahl) | Plural (Mehrzahl) |

|---|---|---|

| Nominativ (Werfall) | -a | -ae |

| Genitiv (Wessenfall) | -ae | -arum |

| Dativ (Wemfall) | -ae | -is |

| Akkusativ (Wenfall) | -am | -as |

| Ablativ (Womitfall) | -a | -is |

Wenn Sie neugierig auf den sechsten Fall sind, so schauen Sie nach dem Vokativ.

Unsere beiden Damen haben nun gespeist, und nach Tisch soll eine Dienerin abräumen.

Domina vocat: "Serva!"

Das Prädikat kennen Sie: Ein Vokal ist ein Laut, den man ausrufen kann (a, e, i, o, u), ein Fernsehsender nennt sich nach dem lateinischen Wort für "Stimme". Also ist die Übersetzung kein Problem:

Die Herrin ruft: "Dienerin!"

In welchem Fall steht nun das Wort "serva" bzw. "Dienerin"? Man könnte meinen, es sei ein Nominativ, doch machen die Römer hier einen Unterschied: Wenn man jemanden anspricht - mit seinem Namen oder einer Berufsbezeichnung o. ä. -, dann steht dieser Name oder diese Bezeichnung im sogenannten Vokativ (Anredefall). Dieser gleicht aber nicht nur in dem hier gewählten Beispiel dem Nominativ, sondern fast immer. Nur, wenn jemand gerufen wird, dessen Bezeichnung im Nominativ Singular auf -us endet, wird im Vokativ Singular aus dem -us ein -e. Riefe die Herrin also statt der Dienerin einen Diener, so müsste der Satz lauten:

Domina vocat: "Serve!"

Beim Lesen eines lateinischen Textes sind solche Vokative mühelos zu erkennen, daher sind sie in der Regel in Grammatiken und Lehrwerken nicht in die Deklinationstabellen eingetragen. Auch wir begnügen uns mit der auf der vorigen Seite dargestellten Deklinationstabelle der a-Deklination.

Eine kleine Zusammenfassung über die Satzglieder soll Ihren Rundgang durch die lateinische Sprache abschließen.

Erinnern Sie sich noch? Schon auf der Seite Subjekt und Prädikat war von den Satzgliedern die Rede.

Insgesamt gibt es nur fünf Elemente, die Sie - außer Bindewörtern wie "und" - in lateinischen und deutschen Sätzen vorfinden können.

Das wichtigste ist das Prädikat. Es sagt aus, was geschieht, und besteht entweder aus einer finiten (d. h. mit Personalendung versehenen) Form eines Vollverbs oder aus einer finiten Form eines Hilfsverbs plus Prädikatsnomen.

Beispiel:

ambulat (Vollverb mit Personalendg. für 3. Pers. Sing.)

magnus est (Prädikatsnomen + Hilfsverb mit Personalendung für 3. Pers. Sing.)

Einen Satz ohne Prädikat kann es nicht geben. Das Prädikat ist grammatisch notwendig.

Ebenfalls grammatisch notwendig ist das Subjekt. Es antwortet auf die Frage: Wer oder was tut etwas? Es kann z. B. aus einem Nomen bestehen, also einem deklinierbaren Wort im Nominativ, oder es kann - nur im Lateinischen!!! - in der Personalendung des Prädikats enthalten sein, oder es kann gar aus einem ganzen Nebensatz bestehen. Ein deutsches Bsp.: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

Häufig erfordert das Prädikat ein oder mehrere Objekte. Diese können in unterschiedlichen Kasus (Fällen) stehen, wobei Akkusativ und Dativ weitaus am häufigsten vorkommen, und antworten auf die Fragen Wen oder was betrifft die Handlung, wem oder was passiert etwas? Sie können, fast wie das Subjekt, aus einem Nomen oder einem Nebensatz bestehen.

Beispiel:

Die Herrin ruft den Diener. (Nomen im Akk.)

Die Herrin isst, was sie will. (Nebensatz als Objekt)

Ferner gibt es noch zwei nicht grammatisch notwendige Elemente. Sie dienen zur näheren inhaltlichen Bestimmung oder Beschreibung der notwendigen Satzglieder, können aber aus dem Satz entfernt werden, ohne dass dieser grammatisch unvollständig würde (Weglassprobe).

Beispiel:

Domina magna cenat.

Sie können das Wort "magna" entfernen, also ist es grammatisch nicht notwendig. Nun müssen Sie feststellen, ob "magna" das Subjekt oder das Prädikat näher bestimmt.

Man kann fragen: "Was für eine/ welche Herrin speist?" Antwort: "Die große Herrin speist." Also wird hier das Subjekt näher bestimmt.

Satzelemente, die auf die Frage "Was für ein/Welches Subjekt oder Objekt tut etwas bzw. ist von der Handlung betroffen?" antworten, nennt man Attribute. Sie können z. B., wie hier, aus einem Adjektiv (Eigenschaftswort) bestehen, aber auch aus sehr vielen anderen Konstruktionen. Etwa: die Herrin im Haus, die Herrin des Dieners, die Herrin, die gerade speist, ...

Beispiel:

Domina ad villam ambulat.

"Ad villam" kann man weglassen, es ist grammatisch nicht notwendig. Hier wird aber nicht das Subjekt, sondern das Prädikat näher bestimmt.

Man kann fragen: "Wohin spaziert die Herrin?" Antwort: "Sie spaziert zum Landhaus."

Weil das Prädikat ja immer eine Verbform enthält, nennt man nähere Bestimmungen zum Prädikat Adverbiale Bestimmungen. Natürlich kann man nicht immer die Frage "Wohin...?" stellen. Ein ganzer Katalog steht hier zur Verfügung: "Wo, wohin, wann, warum, wieso, weshalb, wie, woher, seit wann, mit welchen Mitteln... passiert es?"

Nach dieser Schnupperrunde haben Sie etwas Erholung verdient. Viel Vergnügen, wie auch immer Sie sich jetzt entspannen!

finis

Latein und Ihr Kind

Nicht erschrecken! Ein Kind, das eine Gymnasialempfehlung erhalten hat, ist normalerweise mit Latein nicht überfordert. In den Fächern Deutsch und Mathematik sollte es allerdings jeweils einen Durchschnitt von 2,0 erreicht haben. Oft wird ja gesagt, dass Latein eine sehr logisch aufgebaute Sprache ist und deshalb Tüftler und Mathematiker besonders anspricht. Genaues Hinschauen und sorgfältiges Arbeiten ist in der Tat für Erfolg in diesem Unterrichtsfach unbedingt nötig, kann aber auch an dieser Sprache hervorragend trainiert werden.

Nicht erschrecken! Ein Kind, das eine Gymnasialempfehlung erhalten hat, ist normalerweise mit Latein nicht überfordert. In den Fächern Deutsch und Mathematik sollte es allerdings jeweils einen Durchschnitt von 2,0 erreicht haben. Oft wird ja gesagt, dass Latein eine sehr logisch aufgebaute Sprache ist und deshalb Tüftler und Mathematiker besonders anspricht. Genaues Hinschauen und sorgfältiges Arbeiten ist in der Tat für Erfolg in diesem Unterrichtsfach unbedingt nötig, kann aber auch an dieser Sprache hervorragend trainiert werden.

Andererseits sollte Ihr Kind auch Freude daran haben, sich auszudrücken und die richtigen Worte für bestimmte Sachverhalte zu finden. Denn ein lateinisches Wort kann, je nach der Umgebung, in der es steht, mit ganz unterschiedlichen deutschen Wörtern wiedergegeben werden. Ein Beispiel:

Für die Vokabel durus lernt Ihr Kind einfach die Bedeutung "hart". Je nachdem, ob aber eine Arbeit, ein Krieger oder ein Bauch durus ist, kann die Übersetzung "schwer", "an Strapazen gewöhnt" oder "verstopft" lauten.

Auch der Satzbau der lateinischen Sprache verlangt beim Übersetzen oft kleine "Umbaumaßnahmen", über die Sie im Schnupperkurs: "Wie funktioniert Latein?" informiert werden.

Dort werden Sie auch erfahren, wofür diese Sprache so berühmt und berüchtigt ist: Dass man sich auch einige Dinge zuverlässig merken können muss, um in den Genuss ihrer Vorzüge zu kommen. Etwas "Sitzfleisch" und Konzentrationsfähigkeit sollte Ihr Kind also mitbringen, denn allein durch Zuhören und Nachsprechen wird es Latein nicht lernen können.

Noch eine gute Nachricht zum Schluss, falls Sie all diese Ansprüche etwas entmutigend finden sollten: In Latein kann man, anders als in den modernen Fremdsprachen, kaum Schwierigkeiten mit der Aussprache und der Rechtschreibung bekommen, denn es wird - hierzulande jedenfalls - gesprochen, wie es geschrieben wird, und umgekehrt. Und: Lateinkenntnisse sind eine gute Voraussetzung, um weitere Fremdsprachen zu lernen, denn der Wortschatz der romanischen Sprachen geht ja auf das Lateinische zurück, so dass Vokabelnlernen dann kein großes Problem mehr darstellt, und auch das Verständnis für grammatische Strukturen, z. B. die Funktion der Satzglieder, wird durch die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache frühzeitig trainiert.

Weiter: Latein am THG

Weiter: Warum eine tote Sprache lernen?

Warum eine "tote" Sprache lernen?

Es gibt keinen "native speaker" mehr, der Latein im Alltag benutzt, und die lateinischen Sendungen von Radio Vatican hört man normalerweise auch nicht allzu oft. Insofern kann man sich natürlich fragen, warum ein Kind gerade diese Sprache lernen sollte. Oft hört man das Argument, dass Lateinkenntnisse für dieses oder jenes Studium nötig sind. In unserem Alltag begegnen uns zahlreiche Spuren der lateinischen Sprache und der Römer selbst, und die europäische Kultur wurde jahrhundertelang in dieser Sprache überliefert oder gar geschaffen.

Es gibt keinen "native speaker" mehr, der Latein im Alltag benutzt, und die lateinischen Sendungen von Radio Vatican hört man normalerweise auch nicht allzu oft. Insofern kann man sich natürlich fragen, warum ein Kind gerade diese Sprache lernen sollte. Oft hört man das Argument, dass Lateinkenntnisse für dieses oder jenes Studium nötig sind. In unserem Alltag begegnen uns zahlreiche Spuren der lateinischen Sprache und der Römer selbst, und die europäische Kultur wurde jahrhundertelang in dieser Sprache überliefert oder gar geschaffen.

Interessant ist Latein also in vielerlei Hinsicht. Als Entscheidungshilfe könnte auch eine Broschüre des Kultusministeriums dienen, die unter folgendem Link zu finden ist: Latein macht Spaß

Bedenken

Natürlich muss Ihr Kind Hausaufgaben in zwei Fremdsprachen statt in einer machen. Ansonsten ist die zeitliche Belastung nicht wesentlich größer als an anderen Gymnasien, da die Stundentafel entsprechend verändert wurde. Im Übrigen haben die Kinder ein Jahr mehr Zeit zum Lernen als an Gymnasien, in denen Latein erst ab Klasse 6 beginnt - ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Auf keinen Fall sollte man, damit das Kind den Anforderungen der Schule Genüge leisten kann, auf Freizeitaktivitäten wie Musikunterricht oder sportliche Aktivitäten verzichten!

Eltern, die sich nicht sicher sind, ob ihr Kind mit zwei Fremdsprachen gleich zu Beginn der Gymnasialzeit überfordert sein könnte, sollten sich noch einmal mit der Grundschulempfehlung auseinandersetzen und die Seite "Latein und Ihr Kind" besuchen oder Kontakt mit uns aufnehmen, damit wir Sie beraten können.

Weiterlesen: Latein und Ihr Kind

Zurück: Latein am THG

Schul- und Hausordnung

Alle Schulgremien haben bei der Erstellung unserer Schul- und Hausordnung mitgewirkt und dieser schließlich zugestimmt. Sie kann hier gelesen oder heruntergeladen werden.

Schul- und HausordnungVirtueller Rundgang

Ergänzend zur Geschichte des THG haben Sie die Möglichkeit auch einen Blick in die Schule zu werfen - und das von zu Hause aus. Verwenden Sie dazu einfach unseren virtuellen Rundgang und klicken Sie sich durch die Räume des Schulgebäudes.

Verwendung

Klicken Sie einfach auf die QuickTime-Anwendung und verwenden Sie das Drag&Drop - Verfahren, um sich in der Schule zu navigieren. Über die HotSpots können Sie in andere Räume gelangen. Klicken Sie auf "HotSpots aktivieren", um die Links zu anderen Arealen anzuzeigen.

Tag der offenen Tür

Unser Tag der offenen Tür findet am Samstag, dem 1.2.2025, von 9.00 bis 12.30 Uhr statt.

Weitere Möglichkeiten, sich zu informieren, finden Sie, findest Du hier.

Programm:

09.10 - 09.35 Uhr und 10.55 - 11.20 Uhr:

Offener Unterricht Englisch bzw. Latein (je 25 Minuten)

09.45 - 10.10 Uhr und 11.30 - 11.55 Uhr:

"Schnupperstunden" in Latein, Französisch und Griechisch

10.20 Uhr:

Begrüßung und Informationen

durch den Schulleiter OStD Frank Martin Beck,

musikalisch umrahmt vom Unterstufenchor (im Saal der Alten Kelter, 1. OG)

Weitere Angebote zwischen 09.00 und 12.30 Uhr:

Informationen über unser naturwissenschaftliches Profil und unsere sprachlichen Profile

Mitmach-Projekte und Präsentationen aus der Unterrichtsarbeit einzelner Fächer und Fächergruppen und der Arbeitsgemeinschaften:

- Bio-Quiz, physikalische und chemische Experimente

- Naturwissenschaft und Technik (NwT), Mathematik, Geographie

- Sprachenzimmer für die Fächer Englisch, Latein, Französisch, Griechisch (mit Schreibstube)

- offene Chorprobe (Musik)

- Ausstellung (Bildende Kunst)

- Bewegungsspiele (in der Sporthalle)

- Projekt "Fair leben in Einer Welt", Nachhaltigkeit

"Gut ankommen am THG" - Infozimmer zur Klasse 5

Geführte Rundgänge durch die Gebäude des THG

Informationen u.a. über

- Ganztagsschule

- Debating

- Berufsorientierung

- Schulsanitätsdienst

- SMV

- Elternbeirat

- Förderverein

Extras:

- Cafeteria der 7. Klassen und ihrer Eltern

Wir, Schulleitung, Kollegium, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, freuen uns sehr auf Euren und Ihren Besuch.

Hier einige Bilder aus den letzten Jahren: