400-jähriges Jubiläum

[Stand: 2.4.2025]

Am 23. Oktober 1620 wurde unser Gymnasium „eröffnet“, wie es in der ältesten verfügbaren Quelle heißt.

Die Feierlichkeiten zum 400-jährigen Jubiläum wurden pandemiebedingt auf das Frühjahr 2025 verschoben. Ein Vorbericht erschien in der Heilbronner Stimme.

Wir feierten ausgiebig, und berichtet haben sowohl die Heilbronner Stimme als auch die Rhein-Neckar-Zeitung mit Hintergrundinformationen. Sehr lesenswert ist auch die zweiteilige Rezension des Jubiläumskonzerts, verfasst von Martin Dierolf, auf stimme.de (1) und stimme.de (2).

Wir feierten also

- mit Projekttagen zwischen Dienstag, dem 18.3.2025, und Freitag, dem 21.3.2025, deren Ergebnisse am Samstag, dem 22.3.2025, präsentiert wurden.

- mit einem Festakt am Samstagvormittag, dem 22.3.2025, um 10.30 Uhr im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie: u.a. sprachen Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel und die Regierungspräsidentin Susanne Bay Grußworte, Festredner war der ehemalige Leiter des Stadtarchivs Heilbronn Prof. Dr. Christhard Schrenk.

- mit einen Begegnungstag - also an dem Samstag des Festakts - von 12.00 bis 16.00 Uhr: Ehemalige – Schüler wie auch Lehrer – hatten die Möglichkeit, ihre Schule zu besichtigen, sich einerseits mit dem THG von damals, andererseits dem THG von heute auseinanderzusetzen und weitere Ehemalige zu treffen. Auch ein kleiner Mittags-Imbiss gehörte dazu.

- mit einem Festkonzert unter Mitwirkung zahlreicher Ehemaliger am Nachmittag um 16.45 Uhr, Einlass ab 16.20 Uhr, im Theodor-Heuss-Saal der Heilbronner Harmonie.

- mit Jahrgangstreffen am Abend um 19.30 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr): Im Maybach-Saal der Harmonie klang dieser Begegnungstag aus.

- mit einer Festschrift (inzwischen restlos ausverkauft): Sie bietet einen Blick auf die Schulgeschichte der letzten vier Jahrhunderte anhand exemplarischer Biographien, Erzählungen, Skurrilitäten und Anekdoten von Schülern, Lehrern und Schulleitern und zahlreiche Bilder.

- mit einer Ausstellung zur Schulgeschichte: Die vier Jahrhunderte von der alten Lateinschule über das Karlsgymnasium, an dem Theodor Heuss 1902 sein Abitur abgelegt hat, bis zum heutigen nach dem ersten Bundespräsidenten benannten Gymnasium können in der Glasaula nachvollzogen werden: einerseits chronologisch, andererseits thematisch. Plakate, Bücher und Hörstationen laden ein, tiefer in die Geschichte des Theodor-Heuss-Gymnasiums einzudringen: vom 22.3. bis 6.6.2025.

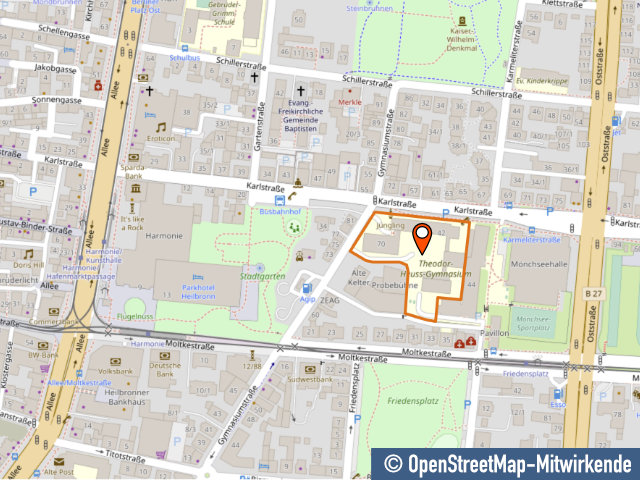

Zeitgleich fand in der Galerie K55 (Karlstr. 55, an der Kreuzung schräg gegenüber dem THG) eine Ausstellung des Künstlerbunds Heilbronn mit Werken der Künstlerfamilie Mutschler statt. Rudolph Mutschler (1909-1990) war Kunsterzieher am THG und regional bekannt als Maler und Bildhauer. Seine Werke zeigen viele Bezüge zur griechischen und römischen Mythologie und Kunsttradition.

Herzlich willkommen

auf der Homepage des Theodor-Heuss-Gymnasiums!

auf der Homepage des Theodor-Heuss-Gymnasiums!

Das THG, wie wir es nennen, ist klein und fein. Benannt ist es nach dem Bundespräsidenten Theodor Heuss, der hier, als die Schule noch Karlsgymnasium hieß, 1902 seine Abiturprüfung abgelegt hat. Wir sind stolz auf unsere über 400-jährige Schulgeschichte und verbinden Tradition mit moderner Didaktik und Methodik.

Im Zentrum unseres Schullebens stehen die humanistischen Werte Bildung, Menschlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und kritisches Denken. Das soziale Miteinander wird z.B. in starken Klassengemeinschaften, einer erlebnispädagogischen Woche der 5. Klassen, dem Unterstützungsprogramm „Schüler helfen Schülern“ und gemeinsamen Aktivitäten wie Fachexkursionen, Weihnachts- und Sommerkonzerten oder dem Spendenlauf besonders sichtbar.

Unser breites Fächerangebot umfasst neben den üblichen Fächern (Deutsch, Mathematik, neue und alte Sprachen, Natur- und Gesellschaftswissenschaften, Musik, Bildende Kunst und Sport) die Begabtenförderung im Rahmen des Europäischen Gymnasiums und zahlreiche Arbeitsgemeinschaften bis hin zur Debating-AG. Und von Klasse 5 an vermittelt der Lateinunterricht Sprachkompetenz, logisches Denken und ein tiefer gehendes Verständnis der europäischen Kultur.

Darüber hinaus eröffnen etliche Kooperationspartner Einblicke in das reiche wirtschaftliche und kulturelle Leben der Stadt und der Region.

Für Sie, liebe Grundschul-Eltern und Ihre Kinder, haben wir eigens verschiedene Materialien zusammengestellt: Informations-Möglichkeiten, FAQ-Liste, Informationsprospekt, Schulwegweiser, Ganztagsschule.

Frank Martin Beck, Schulleiter

Leitgedanken und Profil

Das Theodor-Heuss-Gymnasium ist ein modernes Gymnasium humanistischer Prägung, das auf eine mehr als 400-jährige Tradition zurückblickt. Das humanistische Menschenbild weist uns den Weg zum gemeinsamen Lehren, Lernen und Leben, zur Vermittlung fachlicher und über die Fächer hinausgehender Kompetenzen. Als Grundlage für unser schulisches Leben sehen wir ein freundliches und respektvolles Miteinander an, und wir wollen das Verantwortungsbewusstsein für die Gemeinschaft jetzt und im späteren Leben fördern.

Wir sehen Bildung als Wert für jeden Einzelnen. Dabei geht es uns nicht nur um Fragen der Nützlichkeit, sondern um die bestmögliche Entwicklung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers. Hierfür ist die Fähigkeit, sich kritisch mit der Welt auseinanderzusetzen, unabdingbar. Nur so ist es unserer Überzeugung nach möglich, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten.

In unserer täglichen Unterrichtsarbeit fühlen wir uns der humanistischen Tradition und den im Folgenden näher erläuterten Leitgedanken verbunden. Dieser humanistischen Tradition entsprechend lernen unsere Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse Latein. Außer den Profilfächern Französisch oder Naturwissenschaft und Technik können sie Altgriechisch als Profilfach wählen und damit verbunden an einer Exkursion in den Kulturkreis der griechischen Antike teilnehmen. Im Bildungsgang „Europäisches Gymnasium“ haben diese Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, zusätzlich Französisch zu lernen. Darüber hinaus halten die „Humanismus-Vorträge“ sowie die Veranstaltung „Latein für Eltern“ unsere Tradition lebendig.

Basis für ein freundliches und respektvolles Miteinander ist für uns eine wertschätzende Haltung jedem Einzelnen gegenüber. In der Schulgemeinschaft des THG kennt fast jeder jeden. Beim gemeinsamen Tun in Arbeitsgemeinschaften, im Rahmen der Ganztagsschule, bei Aktionen wie Sportveranstaltungen, unseren Konzerten, den Spendenläufen oder in der Technik-AG treffen sich Schüler auch außerhalb des Unterrichts und des eigenen Klassenverbands. Den Übergang von der Grundschule gestalten wir mit einer Einführungswoche, einer erlebnispädagogischen Woche und mit Unterstufenpaten aus höheren Klassen. Die verschiedenen am Schulleben beteiligten Gruppen können z.B. in der (Mini-) SMV, dem Eltern-Lehrer-Chor und den Schulentwicklungsgruppen oder in Projekten zum Thema Nachhaltigkeit schnell miteinander in Kontakt kommen. Besondere Gemeinschaftsaktionen eines Schuljahres halten wir in unserer Chronik fest. Unser Förderverein unterstützt uns ideell und finanziell.

Mit Nachhaltigkeit befassen sich die Schülerinnen und Schüler nicht nur im Unterricht, sondern auch außerhalb des Unterrichts, z.B. bei der Pflege des Schulgartens, in der Nachhaltigkeit-AG und bei SMV-Aktionen. Das Fahrrad ist für viele am Schulleben Beteiligte das Hauptverkehrsmittel für den täglichen Schulweg, der Fahrradkeller garantiert eine sichere Abstellmöglichkeit.

Zur Stärkung des Verantwortungsbewusstseins absolvieren unsere elften Klassen ein zweiwöchiges Sozialpraktikum. Darüber hinaus führt das THG Spendenaktionen für gemeinnützige Projekte durch. Die eigens ausgebildeten Schulsanitäter stehen als Ersthelfer bei kleineren und größeren Notfällen zur Verfügung. Bei Konflikten zwischen Schülern helfen uns unsere Streitschlichter. SMV und Elternbeirat sind selbstverständlich in wichtige Entscheidungen und Veranstaltungen der Schule eingebunden und übernehmen damit einen Teil der Verantwortung für ein gelingendes Schulleben.

Bildung als Wert, die Hinführung zur Studierfähigkeit und die Erziehung zu kritischem Denken sind Leitgedanken unseres täglichen Unterrichts. Diese zeigen sich auch in Fachexkursionen und in Arbeitsgemeinschaften wie der Debating-AG, der Politik-AG und der Umwelt-AG. Als Mitglied der Europa-Union bieten wir unseren zehnten Klassen einen Besuch des Europäischen Parlaments bzw. des Lieu d’Europe in Straßburg. Das interkulturelle Lernen ermöglichen wir durch einen regelmäßigen Schüleraustausch mit Frankreich sowie durch eine individuelle Beratung zu Auslandsaufenthalten. In verschiedenen Chören, Orchestern und Theater-Gruppen fördern wir die ganzheitliche Bildung. Dazu gehört, dass wir neben der sprachlichen Bildung auch naturwissenschaftliche und informationstechnische Fähigkeiten und Fertigkeiten fördern. Zur Vertiefung des Unterrichts finden regelmäßig Exkursionen und Praktika in der Experimenta statt. Wir verfügen über interaktive Tafeln und mehrere Klassensätze Tablets, die in verschiedenen Fächern Anwendung finden.

Um den Schülerinnen und Schülern Wege aufzuzeigen, die ihnen ermöglichen, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten, sowie zur Unterstützung ihrer persönlichen Entwicklung führen wir verschiedene Maßnahmen zur Berufsorientierung durch. Zusätzlich zum einwöchigen BOGY-Praktikum findet ein BOGY-Tag statt, an dem verschiedene berufliche Tätigkeitsfelder von Referenten aus der Praxis vorgestellt werden. Am Studientag können sich Schülerinnen und Schüler der Kursstufe über mögliche Studienfächer informieren. Kooperationen mit regionalen Partnern aus Wirtschaft und Kultur, z.B. mit der Agentur für Arbeit, der Kreissparkasse Heilbronn, mit dem Theater Heilbronn und der Stadtbibliothek, erlauben Einblicke in die Welt jenseits der Schule. Ein Beratungslehrer hilft Schülerinnen, Schülern und Eltern in pädagogischen und lernpsychologischen Fragen, und eine Schulsozialarbeiterin steht bei Bedarf allen Mitgliedern der Schulgemeinde zur Seite. Ein Präventionscurriculum ergänzt unser Angebot.

(verabschiedet von Gesamtlehrerkonferenz und Schulkonferenz, Stand: 22. Juni 2022)

Europäisches Gymnasium

Der Bildungsgang „Europäisches Gymnasium“ verbindet das Erlernen der alten Sprachen Latein und Griechisch mit der fundierten Kenntnis von zwei modernen Fremdsprachen. Obligatorisch ist damit der Unterricht in vier Fremdsprachen in zeitlich gestaffelter Form.

Der Bildungsgang „Europäisches Gymnasium“ verbindet das Erlernen der alten Sprachen Latein und Griechisch mit der fundierten Kenntnis von zwei modernen Fremdsprachen. Obligatorisch ist damit der Unterricht in vier Fremdsprachen in zeitlich gestaffelter Form.

Mit einem Zertifikat wird bescheinigt, dass die Schülerinnen und Schüler durch die intensive Beschäftigung mit Latein und Griechisch einen vertieften Einblick in die europäische und humanistische Tradition gewonnen und in zwei modernen Fremdsprachen eine breite Kommunikationskompetenz erworben haben.

Dieser unter der damaligen Kultusministerin Annette Schavan eingeführte Bildungsgang wird inzwischen von etwa 30 baden-württembergischen Gymnasien angeboten. Er ermöglicht den Griechischschülern die reguläre Belegung einer weiteren modernen Fremdsprache nach Englisch.

Europäisches Gymnasium am Theodor-Heuss-Gymnasium

Am THG lernen alle Schülerinnen und Schüler die in der Grundschule begonnene Fremdsprache Englisch und schon ab Klasse 5 Latein. In Klasse 8 belegen sie entweder die moderne Fremdsprache Französisch, die alte Sprache Griechisch oder das Fach Naturwissenschaft und Technik (NwT) bzw. ab 2027/28 das Fach Naturwissenschaft, Informatik und Technik (NIT). Damit weder die Griechischschüler noch die, die NwT/ NIT gewählt haben, auf das Erlernen einer weiteren modernen Fremdsprache verzichten müssen, haben beide Gruppen die Möglichkeit, ab Klasse 10 (G8) Französisch zu belegen. Für die Griechischschüler wäre dies die vierte Fremdsprache, für die NwT-/ NIT-Schüler die dritte. Während Griechischschülern grundsätzlich diese Möglichkeit geboten wird, ist für NwT-/ NIT-Schüler die Erlaubnis, zusätzlich Französisch lernen zu dürfen, abhängig von ihren Leistungen in den Fremdsprachen. Insofern stellt das Angebot von Französisch ab Klasse 10 eine besondere Form der Begabtenförderung dar.

Das in Klasse 10 (G8) beginnende Französisch wird am THG inzwischen zweistündig unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden sich im Laufe der 10. Klasse (G8), ob sie dieses Französisch nur ein Jahr lang belegen oder in der JS 1 oder sogar in beiden Jahrgangsstufen (jeweils zweistündig) fortsetzen wollen. Sie haben am THG also je nach Interesse und Begabung die Wahl zwischen drei Varianten.

Zertifikat

Ein eigenes Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Bildungsgang des Europäischen Gymnasiums erhalten diejenigen Schüler, die nach Englisch und Latein Griechisch als 3. Fremdsprache und Französisch als 4. Fremdsprache gelernt haben und die in der Kursstufe mindestens eine der alten Sprachen und auch das in Klasse 10 (G8) begonnene Französisch bis zum Abitur belegt haben.

Dieses Zertifikat stellt eine wichtige Zusatzqualifikation im zunehmend selbstständigen Auswahlverfahren der Universitäten dar, denn es bescheinigt, dass diese Schülerinnen und Schüler über etwas Besonderes verfügen, nämlich über „einen besonderen Zugang zur europäischen Kultur- und Geistesgeschichte und gleichzeitig zu den modernen Fremdsprachen. Diese Vernetzung von Kompetenzen ist in zahlreichen Studien- und Berufsfeldern von hoher Bedeutung“ (Annette Schavan).

Film zur Einweihung des THG

Chronik - Eine Schule im Wandel

Eine Schule im Wandel: Veränderungen von Struktur, Schulgebäude und Namen

Karlsgymnasium - Theodor-Heuss-Gymnasium, Ende und Neuanfang; dazwischen liegen jedoch zwölf Jahre, zwölf Jahre, in denen Heilbronn kein Gymnasium hatte.

1920 hatte das Karlsgymnasium sein 300-jähriges Bestehen gefeiert. Dem Festbankett, bei dem Stadtarzt Dr. Ludwig Heuss, der älteste Bruder von Theodor Heuss, als Hauptredner aufgetreten war, war tagsdarauf ein Festakt gefolgt, bei dem der jubilierenden Schule zahlreiche Glückwünsche und Wünsche für die Zukunft von der Regierung und weiteren staatlichen und städtischen Behörden überbracht wurden. Die Zukunft der gefeierten Schule sollte sich jedoch nicht in den gewohnten, geordneten Bahnen der Vergangenheit fortsetzen. Die alte (wohl seit 1431 bestehende) Schule wurde mit anderen Heilbronner Bildungsinstituten zusammengelegt, war zunächst ab 1938 ein Teil der Karlsoberschule und nach dem Zweiten Weltkrieg der Vereinigten Heilbronner Oberschulen.

Hier sollte man zum besseren Verständnis einschieben, dass die vereinheitlichende Benennung "Gymnasium" für sämtliche Höheren Schulen im heutigen Baden-Württemberg erst 1953 eingeführt wurde. Bis in die Vorkriegszeit war der Fächeraufbau der einzelnen Schultypen bereits an der Bezeichnung der jeweiligen Schule erkennbar. Das Gymnasium war vornehmlich von Latein und Griechisch geprägt. Schulen ohne diese beiden Fächer waren nicht Gymnasien im eigentlichen Sinne. Noch 1953, als mit dem 1. Dezember der Name Gymnasium allgemein wurde, schreibt die Heilbronner Stimme (Nr. 280) unter der Überschrift "Drei Gymnasien und doch nur eines!": In Heilbronn führten ab diesem Zeitpunkt nach dem Wunsch des Landtags und des Kultministeriums drei Schulen die Bezeichnung Gymnasium (das Theodor-Heuss-Gymnasium, die Robert-Mayer-Oberschule und die Mädchen-Oberschule), obwohl es nur ein Gymnasium gebe, das nämlich, das den Namen von Theodor Heuss trage. "Entscheidend sollte doch für diese Schulart nach wie vor die humanistische Bildung sein, mit einer vollen Ausbildung in Latein und Griechisch."

1935 spricht die "Ministerialabteilung für die höheren Schulen" in Stuttgart in einem Schreiben an das Rektorat des Karlsgymnasiums in Heilbronn 1) noch von der Daseinsberechtigung des Gymnasiums. In dem mit "Gd" gezeichneten Antwortschreiben der Stuttgarter Schulbehörde auf den Jahresbericht von Prof. Adolf Weber, den damaligen Amtsverweser am Karlsgymnasium nach dem allzufrühen Ausscheiden von Dr. Würthle als Schulleiter (am 9. November 1933), heißt es in einer mehr als verquasten Formulierung: "Das humanistische Gymnasium wird eine umso größere Daseinsberechtigung im Dritten Reich haben, je volksnaher es ist und je mehr es zu den eigentlichen Wurzeln der Antike zurückkehrt, d.h. zur Wiederentdeckung der nordischen Rassenseele im Griechen- und Römertum." Dazu erübrigt sich wohl jeder Kommentar. Die Feststellung Webers in seinem Jahresbericht: "Das in das äußere und innere Leben unserer Schule einschneidendste Ereignis bildete der Weggang des erkrankten Ob.st.d. Dr. Würthle mit dem Eintritt des Stellvertreters Dr. Majer, Studienassessor ..." wird am Rand des Schreibens mit dem Zusatz "zurechtgerückt": "Ich meine doch die nat.soz. Revolution!" Die wahren Gründe für den "Weggang" bzw. die "Erkrankung" Paul Würthles werden deutlich, wenn man die Würdigung für diesen mutigen und hartnäckigen Kämpfer gegen den Nationalsozialismus durch Dr. Walther Sontheimer liest, den langjährigen Schulleiter des Stuttgarter Eberhard-Ludwig-Gymnasiums und Freund Würthles.2) Immerhin ließ man in Stuttgart die Dankesworte Webers an Würthle anläßlich der damaligen Schulschlußfeier unbeanstandet und unkommentiert durchgehen ("dem ich, als einem Mann von hohen Gaben des Geistes, von tiefem Verständnis für die Jugend, als begeistertem Vorkämpfer für die humanistische Schule und erfolgreichen Lehrer und Erzieher der Jugend zu echtem Idealismus für seine treue, aufopfernde Tätigkeit im Dienste des Gymnasiums den Dank der Anstalt aussprach.").3)

Nachfolger von Dr. Würthle, der sich offen und ohne Rücksicht auf seine Person und seine Familie der nationalsozialistischen Entwicklung entgegenstellte (er war nur gut ein Jahr Schulleiter des Karlsgymnasiums), wurde Dr. Albert Ströhle (1934 - 1939) und nach ihm Dr. Theodor Waechter (1940 - 1945).

Entsprechend den Zielen der nationalsozialistischen Regierung, die keinerlei Interesse daran zeigte, die humanistischen Gymnasien zu erhalten, wurde 1938 die Eigenständigkeit des Karlsgymnasiums aufgehoben, die Schule mit der Dammrealschule bzw. Teilen davon vereinigt und als Karlsoberschule als eine Oberschule der Einheitsform weitergeführt. Wie dem Heilbronner Karlsgymnasium so erging es auch seiner gleichnamigen Stuttgarter Schule und acht weiteren humanistischen Gymnasien im alten Land Württemberg. Lediglich drei humanistische Gymnasien (in Stuttgart, Ulm und Tübingen) ließen die Nationalsozialisten unter ihrem württembergischen Kultminister (und späteren Ministerpräsidenten) Mergenthaler, einem ursprünglichen Mathematiker, fortbestehen.

Doch ließ man auch während der Zeit der vereinigten Vorgängerschule, der Karlsoberschule, zu, dass die vom Karlsgymnasium herrührenden Parallelklassen nach dem humanistischen Lehrplan zum Abschluss geführt wurden.5) Von einer gewissen Bedeutung für alle höheren Schulen war die Herabsetzung der Schulzeit von neun auf acht Jahre. Wie sich derartige Bestrebungen und Vorgänge, die Höheren Schulen betreffend, in Abständen doch wiederholen, wenn auch unter anderen Vorzeichen und mit anderen Zielen.

Nachdem das Gebäude des einstigen Karlsgymnasiums kurzzeitig nach Beginn des Krieges als behelfsmäßige Kaserne zur Unterbringung frisch eingezogener Soldaten gedient hatte,6) wurde es kurz vor Kriegsende (1944) Reservelazarett. Die schrecklichen Flugzeugangriffe am 4. Dezember 1944 ließen mit dem größten Teil des Stadtkerns auch das stattliche Gebäude des Karlsgymnasiums in Schutt und Asche versinken. Und dazu gehörten auch - soweit nicht ausgelagert - die unersetzlichen Werte der alten Gymnasialbibliothek. Damit man vom Umfang dieser Bücherei eine Vorstellung hat, muss daran erinnert werden, dass zum Zeitpunkt der Mediatisierung Heilbronns (1802/1803) von den ca. 12 000 Bänden, die die Heilbronner Stadtbibliothek damals umfasste, der größere Teil der Bücher in die Lehrerbibliothek des Gymnasiums und später (1827) des Karlsgymnasiums überging. Darüberhinaus gehörte aus dem Bestand von 300 Inkunabeln (Frühdrucken bis 1500) und einer kleineren Anzahl von Handschriften ein Teil zur Gymnasialbibliothek, nicht zu vergessen der vom einstigen (1887 - 1898) Lehrer des Karlsgymnasiums Edwin Mayser herausgegebene und dadurch berühmt gewordene "Heilbronner Musikschatz". Erhalten geblieben sind aus diesen Beständen der Gymnasialbibliothek, die teils nach Schloss Domeneck (und Gut Seehof) bei Züttlingen (1944), teils in die Schlosskirche in Neuhaus bei Babstadt (1942) ausgelagert waren, 719 Bände, sowie ein Großteil der Inkunabeln und Handschriften und der Musikschatz.7)

Nicht einmal ein halbes Jahr nach der Heilbronner Schreckensnacht im Dezember 1944 war der Zweite Weltkrieg zu Ende; über Monate hinweg gab es nach der Besetzung der Stadt durch die amerikanischen Truppen keinerlei Schulbetrieb in Heilbronn. Zum einen fehlte es an geeigneten Schulräumen in der Stadt, waren doch nahezu sämtliche Schulgebäude völlig zerstört oder doch mindestens schwer beschädigt, zum anderen fehlte es wegen der Kriegsteilnahme und anschließenden Gefangenschaft, zudem für ehemalige NSDAP-Mitglieder wegen Berufsverbots an ausgebildeten Lehrern, auch waren viele Mütter mit ihren Kindern nach der Evakuierung wegen mangelnden Wohnraums noch nicht in die Stadt zurückgekehrt, schließlich - und das war mindestens ein ebenso wichtiger Grund – wollte die Besatzungsmacht alles, und so denn auch das Schulwesen, einer ihr genehmen Neuordnung in ihrem Sinne zuführen. Vorrang bei der Wiedereröffnung des Schulbetriebs hatten die Volksschulen. Als Oberbürgermeister Beutinger, der zugleich als oberste Polizeibehörde der Stadt Heilbronn und als Landrat des Großkreises Heilbronn fungierte, am 19. August 1945 einen Brief an die amerikanische Militärregierung (Sitz in der Bismarckstraße) richtete mit der Anfrage, ob Oberschulen wieder eröffnet werden dürften, wurde dies mit dem Hinweis verwehrt: Oberschulen dürften erst beginnen, wenn die Grundschulen eröffnet hätten.8)

Das Höhere Schulwesen in Heilbronn begann im Herbst 1945 unter dem Namen Vereinigte Oberschulen. Deren Geschäftsführung wurde von den Amerikanern dem politisch völlig unverdächtigen und unbelasteten Theodor Marstaller übertragen. Marstaller war - nach zehn Jahren Schulleitertätigkeit an der Realschule in Crailsheim - 1924 in dieselbe Funktion an die Dammrealschule in Heilbronn gekommen, war aber 1938, als die Dammrealschule mit dem Karlsgymnasium vereinigt wurde, da er nicht NSDAP-Mitglied war, als Schulleiter abberufen worden. Der Vorläufigkeit in der Schulleitung entsprechend fügte Marstaller seiner Unterschrift bei sämtlichen Schriftstücken die Kurzformel M.d.F.d.G.b. (Mit der Führung der Geschäfte beauftragt) hinzu. In einem Brief vom 28. September 1945 9a) an Oberbürgermeister Beutinger erinnert Marstaller in einem kurzen Rückblick an die Auflösung des Karlsgymnasiums ("Es war dem merkwürdigen Kultminister - (Beutinger fügte handschriftlich hinzu: 'Hatte ja selbst keine Kultur') - Mergenthaler vorbehalten, eine solche Anstalt (Gymnasium seit 1620) vom Jahr 1937 an zu drosseln und in den darauffolgenden Jahren vollends zu erledigen."). Für die Zukunft schwebte Marstaller damals - nach demselben Schreiben - keineswegs eine selbständige Anstalt als Nachfolgerin des Karlsgymnasiums vor, vielmehr dachte er an einen gymnasialen Zweig an der Karlsoberschule. Die Schüler dieser humanistischen Abteilung würden - so seine Vorstellung - nur in den fremdsprachlichen Fächern von ihren Klassenkameraden getrennt werden. Dabei verweist er auf seine guten langjährigen Erfahrungen als früherer Schulleiter einer Realschule mit Lateinabteilung (Crailsheim 1914 - 1924) in der Organisation einer derartigen Doppelschule. Und damit bat er den Oberbürgermeister um seine Zustimmung zur Errichtung einer humanistischen Abteilung an der Karlsoberschule. Am 29. Oktober 1945 erging dann von seiten der Stadt die Aufforderung an die Einwohnerschaft Heilbronns, bisherige und neue Schüler zu den nunmehr sogenannten Vereinigten Heilbronner Oberschulen anzumelden. Ihr Aufbau lag in den Händen des inzwischen zum Oberstudiendirektor beförderten Theodor Marstaller.

Am 2. November 1945 meldete das Amtsblatt für den Heilbronner Raum 9b) in englischer (und deutscher) Sprache den Wiederbeginn des Unterrichts an den Höheren Schulen:

"The lessons begin on Monday, November 5, 1945

1. In the old school-building at Sontheim

2. In the "Alleenschule" at Böckingen."

Am 5. November begann dann planmäßig der Unterricht für zehn Jungen- bzw. Mädchenklassen der Klassenstufen 2, 3 und 4 (heute: 6, 7 und 8) der Oberschulen einerseits im Alten Schulhaus in Sontheim, andererseits in der Alleeschule in Böckingen (der heutigen Grünewaldschule), wo 14 Tage später auch die ersten Klassen untergebracht wurden.10) Bis zum 29. November 1945 hatten sich 395 Oberschüler und - schülerinnen bei Marstaller zum Schulbesuch angemeldet, für deren Unterbringung dringend weitere Räume gesucht wurden. Da im Gebäude Gutenbergstraße 30 (der heutigen Park Villa) nur fünf Räume für den Unterricht benutzbar waren, wie es in der Chronik der Stadt Heilbronn heißt,11) mußten in einem Schulraum zwei Klassen mit 18 Stunden in der Woche unterkommen. Für den Chemie-Unterricht der Oberschüler stellte der Fabrikant Walther Brüggemann in seiner Villa (Gutenbergstraße 27) einen Raum zur Verfügung. Als die Militärregierung im Gebäude Gutenbergstraße 30 weitere Räume freigab, konnten zum beginnenden Unterricht die Oberschulklassen 7 und 8 (heute: 11 und 12) zusammengestellt werden (7. Dezember 1945). Außerdem stellte die Familie Ernst Bruckmann in ihrem Hause Clußstraße 5 einige Räume zur Verfügung. Die Leitung der Vereinigten Oberschulen befand sich in der Privatwohnung von OStD Marstaller in der Kunzestraße 21. In den oben zitierten Bekanntmachungen der Militärregierung im Amtsblatt vom 2. November folgt auf die Ankündigung vom Wiederbeginn des Unterrichts der Hinweis: "The secondary schools are offering the possibility to acquire a classical education by attending a classical branch as it was arranged formerly in the grammar schools." Diese Verlautbarung der Amerikaner war ein erster Schritt dahin, dass Heilbronner Interessenten an einem altsprachlichen Gymnasium in absehbarer Zeit mit dem Wiederaufleben einer Nachfolgeschule des ehemaligen Karlsgymnasiums rechnen konnten. Und diese Anhänger des "gymnasialen und humanistischen Gedankenguts" gab es. Da existiert im Schularchiv des Theodor-Heuss-Gymnasiums ein maschinengeschriebener Brief vom 15. November 1945 an die "Direktion der Oberschule". Darin gibt Erich Wurst, Vater eines Schülers einer damaligen dritten Klasse, seiner Freude darüber Ausdruck, dass man "den humanistischen Gedanken offiziell stark gefördert" sieht. Dabei verweist er etwa auf Artikel in der "Heilbronner Beilage" zur Stuttgarter Zeitung, die kurz zuvor (am 18. September) als Nachfolgerin des Stuttgarter Tagblatts begründet worden war. Besonders freut sich aber Wurst über Äußerungen in gleicher Gesinnung des damaligen württemberg-badischen Kultministers Dr. Theodor Heuss u.a. in seiner "Heilbronner Rede". Teilweise schon vor der amerikanischen Besatzung habe man - gleichgesinnte Eltern wie er (genannt werden bekannte Heilbronner Namen wie Mertz und Feyerabend) - den Kindern privat Lateinunterricht erteilen lassen, etwa durch den früheren Dekan Dr. Rauscher.

Im weiteren macht der bemühte Vater auch im Namen zahlreicher weiterer Eltern Vorschläge organisatorischer Art zur Durchführung des gewünschten altsprachlichen Unterrichts. Aus der Befürchtung heraus, seine Vorstellungen könnten an der damals mehr als heiklen Schulraumfrage scheitern, verweist er darauf - und das klingt zugleich nach einem Versprechen -, schon bis zu diesem Zeitpunkt habe man in seinem Hause (Gutenbergstraße 86) im ersten Stock ein geräumiges Wohnzimmer für den Latein-Unterricht zur Verfügung gestellt. Dort habe Dr. Neukamm (später Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium) an einigen Tagen in der Woche "auf behelfsmäßig aus langen Brettern zusammengezimmerten Tischen" seine Schüler unterrichtet. Von diesen habe jeder an jedem Vormittag ein Scheit Holz für die Feuerung mitgebracht. Bescheidenerweise bat Herr Wurst darum, dass sein Name in diesem Zusammenhang nicht genannt werde. Wenn es fast 55 Jahre später nun doch geschieht, dazu in diesem Rahmen, hoffe ich auf sein Verständnis bzw. das seiner Familie. Ehre, wem Ehre gebührt!

Obwohl Marstaller Naturwissenschaftler war, war auch ihm sehr daran gelegen, jeweils eine Parallelklasse der altsprachlichen Richtung zu schaffen. Wie Hermann Schultheiß (bis Anfang der sechziger Jahre Naturwissenschaftler am Theodor-Heuss-Gymnasium) in seinem Rückblick "Kurze Geschichte des Heilbronner altsprachlichen Gymnasiums von 1925 bis zur Gegenwart" 12) weiß, hatte Marstaller ein "tiefes Verständnis für die Bildungswerte, die ein altsprachliches Gymnasium lebendig werden lassen kann". So sei es durch Marstallers Vorsorge dazu gekommen, dass bei der Aufspaltung der Vereinigten Oberschulen in eine kleinere altsprachliche Anstalt mit Latein als erster Fremdsprache und eine größere mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Zug das Theodor-Heuss-Gymnasium bei seiner Entstehung bereits acht Jahrgänge zur Verfügung gehabt habe.

Wegen der Themenstellung, aber auch mangels entsprechender Unterlagen soll und kann die Entwicklung der Vereinigten Oberschulen hier nicht im einzelnen weiterverfolgt werden.

Nicht unerwähnt bleiben dürfen an dieser Stelle Schüler, die noch wenige Monate zuvor durch schwere Erlebnisse hindurchgegangen waren. Es waren Kriegsteilnehmer, Kriegsversehrte, gereifte Männer und Frauen, deren Ausbildung wegen des Krieges teils mehrere Jahre hindurch unterbrochen worden war. Dabei handelte es sich um junge Menschen, die "bei ihrer Einberufung die Schule mit bestimmten Abgangsbescheinigungen - Berechtigung zur Teilnahme an Sonderlehrgängen zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung oder Vorsemesterbescheinigung - verlassen hatten und die aus zwingenden Gründen mit Erlaß vom 30.8.45 U I 199 auf die Schulen verwiesen werden mussten, um dort die normale Reifeprüfung vorzubereiten, und andererseits um solche, die schon vor dem Zeitpunkt der Ausstellung der genannten Berechtigungen aus der Schule ausgeschieden sind und jetzt die Reifeprüfung nachzuholen wünschen". So steht es im Erlaß des Kultministeriums "An die Leiter der Vollanstalten f. J." U III Nr. 3557 vom 9.November 1945 (der ersten Nachkriegsunterlage im Schularchiv des Theodor-Heuss-Gymnasiums). Auf ca. anderthalb Seiten gibt Theodor Heuss, der wenige Wochen zuvor (im September 1945) zum Kultminister von Württemberg-Baden (d.h. Nordwürttemberg und Nordbaden, amerikanische Besatzungszone) berufen worden war, den Schulleitern Anweisungen und Ratschläge, wie sie der Betreuungspflicht gegenüber diesen Schülern entsprechen können ("Für die zu bildenden Arbeitsgruppen wird vor allem in Privatwohnungen, Gaststätten u. dgl. erwärmter Unterrichtsraum zu beschaffen sein").

In einem Brief der Vereinigten Oberschulen Heilbronn vom 26. Januar 1946, betreffend die Betreuung der Kriegsteilnehmer und Kriegsversehrten, wird die Gesamtschülerzahl der (abschließenden) achten Klassen mit 160 angegeben; bis auf zwei Schüler handelte es sich um Kriegsteilnehmer. Ab dem 4.2.46 gedenke man, diese in fünf Parallelklassen zu führen. Nach den bisherigen Erfahrungen, schrieb der Schulleiter, werde ein Teil wohl nicht bis zur Reifeprüfung durchhalten, weil diese Schüler den geistigen Anforderungen des Unterrichts nicht bzw. nicht mehr gewachsen seien. Am 4. März 1946 ging ein weiteres Schreiben an das Kultministerium mit der Anfrage von 32 Schülern, ob sie nach der "Erstehung" der Reifeprüfung im Juli in Heilbronn Gelegenheit hätten, noch eine neunte Klasse zu besuchen. Eine Antwort dazu liegt nicht vor, dürfte allerdings positiv ausgefallen sein.

Es kann hier nicht die ganze Problematik dieser durch den Krieg geschädigten Jahrgänge wieder aufgerollt und dargestellt werden. Der Verfasser dieses Beitrags hat selbst, weil zu jung, nicht am Krieg teilgenommen, trotzdem kriegsbedingt vier Jahre "verloren."

Und noch 1956 gab es bei seinen Mitabiturienten einen Altersunterschied von sieben Jahren. Heute unvorstellbar.

Die Schülerzahl der Vereinigten Oberschulen wuchs bis zum Mai 1947 stetig bis auf 1159 Schüler, die von 30 Lehrkräften in 37 Klassen unterrichtet wurden.13) Mitbedingt war diese Zunahme auch dadurch, dass ein Jahr zuvor, also 1946, die 9-Klassigkeit der Höheren Schulen wiederhergestellt worden war. Trotz der ungünstigen Gegebenheiten begannen auch die Schulverhältnisse sich zu normalisieren. Man suchte und fand Möglichkeiten, wenn auch unter ungewöhnlichen Erschwernissen, auch an Außerunterrichtliches zu denken und es zu verwirklichen. So veranstalteten bereits am 2. März 1946 Schüler der Oberklassen der Vereinigten Oberschulen für ihre Schulkameraden - die Lehrer und deren Angehörigen waren jedoch auch eingeladen - im Schießhaussaal eine Hausmusikstunde. Zum Programm gehörte außer Beiträgen von Haydn und Beethoven ein (nachgestelltes) "Gespräch zwischen Sokrates und Glaukon über Gymnastik und Musik aus Platons Staat". Es folgten Adventsfeiern mit einem Christgeburtsspiel und Darbietungen eines Kammerorchesters, öffentliche Konzerte, im Sommer 1950 dann ein Musikabend "Alte und neue Chormusik" im Schießhaus, schließlich in Verbindung mit einer Jahresabschlussveranstaltung eine "Bachfeier" (200. Todestag) in Anwesenheit von Honoratioren der Stadt und des Kreises.14)

Damit ist auch der Zeitpunkt erreicht, zu dem mit Wirkung vom 1. August 1950 die Vereinigten Oberschulen für Jungen - für die Mädchen war es bereits 1948 zu einer Ausgliederung aus dem Schulverband und der Neugründung einer eigenen Oberschule gekommen, des späteren und jetzigen Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums - wieder getrennt wurden in die Robert-Mayer-Oberschule und ein Gymnasium, das dann mit dem 16. September 1950 den Namen seines wohl bekanntesten ehemaligen Schülers bekam, den von Theodor Heuss. Dieser 16. September war der Einweihungstag der wiederaufgebauten Rosenauschule in der Bergstraße, der ältesten innerstädtischen Volksschule, wie sie damals noch hieß, die dieses Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Die Feier zur Wiedereinweihung wurde zusammen begangen mit der Robert-Mayer-Oberschule.

In den Scala-Lichtspielen (in der Fleiner Straße, heute Kaiser's/Tengelmann) legte Theodor Heuss - seit September 1949 ja erster Präsident der Bundesrepublik Deutschland - in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, darunter Kultminister Theodor Bäuerle, Innenminister Fritz Ulrich und Landtagspräsident Wilhelm Keil, in seiner Rede ein überzeugendes Bekenntnis sowohl zur Volksschule wie auch zur humanistischen Bildung ab. Anschließend sprach Heuss auf dem Marktplatz von der Freitreppe der Rathausruine herab zur Heilbronner Bevölkerung und besuchte danach den Ehrenfriedhof.

Zur Vorgeschichte: Bis Anfang 1950 hatten sich die Vereinigten Oberschulen für Jungen zu einer für damalige Verhältnisse Mammutschule von über 1350 Schülern ausgewachsen, einer Schule, die "für einen Schulleiter nicht übersehbar ist", wie auch das Kultministerium zugestand,15) und deswegen in "zwei selbständige Komplexe" geteilt werden sollte. Angesichts der Tatsache, dass das "neue Schulgebäude im Rohbau fertig" sei (das Kultministerium kann hier nur das Gebäude des heutigen Robert-Mayer-Gymnasiums gemeint haben), warte man in der Abteilung U III schon seit Monaten auf die Möglichkeit zu einer Trennung.

Und trotzdem kam man zwar von seiten des Ministeriums zu dieser Zeit zum Schluss: "Zur Zeit sind diese Fragen noch nicht spruchreif."

Doch schon wenige Wochen später kündigt ein erneutes Schreiben vom Kultministerium an das Bürgermeisteramt der Stadt Heilbronn, das vom 4. April datiert, schon im Betreff die Teilung der Vereinigten Oberschulen an. Nach der einsichtigen Erkenntnis, dass der Schulleiter (wohl generell gemeint, obwohl zuvor speziell von der Leitung der Vereinigten Oberschulen die Rede ist) ja nicht nur die Aufgabe habe, die vorgeschriebene Anzahl von Wochenstunden Unterricht zu erteilen, sondern auch die ihm unterstellten Lehrkräfte im Unterricht besuchen zu müssen, zudem mit den Eltern und Schülern in Kontakt kommen bzw. bleiben müsse, schließlich die umfangreichen Verwaltungsgeschäfte zu führen und noch vieles andere mehr zu tun habe, kam die Mitteilung an das Heilbronner Bürgermeisteramt, dass die Unterrichtsverwaltung "im Interesse eines möglichst ersprießlichen Unterrichts" die Absicht habe, die Vereinigten Oberschulen demnächst wieder in zwei selbständige Vollanstalten zu trennen. Diese Trennung sah man für den 1.September 1950 vor. Man bat die Stadtverwaltung, diese Planung bei der weiteren Ausgestaltung und dem weiteren Ausbau des für die Jungenoberschulen vorgesehenen Neubaus zu berücksichtigen. Die Verwendung des Wortes "Neubau" irritiert an dieser Stelle des Schreibens, vor allem wegen der Verbindung mit dem Zusatz "des für die Jungenoberschulen vorgesehenen".16)

Ein knappes halbes Jahr später, am 16. September 1950, wurde, wie schon erwähnt, das größtenteils von Grund auf wiederhergestellte Gebäude der Robert-Mayer-Oberschule eingeweiht. Für diesen Tag hatte sich Oberbürgermeister Meyle, wie er sagte, etwas Besonderes ausgedacht. Nach dem Gemeinderatsprotokoll in der nichtöffentlichen Sitzung vom 14. September 1950 teilte das Stadtoberhaupt den Versammelten mit, er habe die Absicht, dem Bundespräsidenten anläßlich seines Besuches in Heilbronn (verbunden mit der Einweihung der obengenannten Schulen) als Geschenk der Stadt ein Gemälde zu überreichen. Eine nähere Angabe dazu enthält das Protokoll nicht. Seit einiger Zeit habe er sich Gedanken darüber gemacht, wie der Bundespräsident geehrt werden könne. Da es wohl nicht in Frage komme, eine Straße nach ihm zu benennen, wolle er in seiner Rede in der Scala mitteilen, dass der "gymnasiale Zweig der Robert-Mayer-Oberschule künftig die Bezeichnung 'Theodor-Heuss-Gymnasium' führen" werde. Die Zustimmung des Kultministers zu dieser Absicht liege vor, er erbitte dazu die Genehmigung des Gemeinderats. Dieser nahm diesen Vorschlag einstimmig an. Auf die Frage von Stadtrat Dr. Nietzer, ob über die Besetzung der Schulleiterstellen schon entschieden sei, antwortete Meyle, darüber habe er bisher nichts erfahren können, doch werde er in seiner Rede kurz darauf hinweisen, dass es der Wunsch der Stadt sei, dass "die Direktoren der Schulen jetzt endlich eingesetzt würden". Diese Frage war aber zu diesem Zeitpunkt nicht neu. Schon im weiter oben erwähnten und zitierten Brief des Kultministeriums vom 15. Februar 1950 an Meyle erwähnt Theodor Bäuerle, Heuss habe bei der Weihnachtsfeier 1949 - wohl des Kultministeriums bzw. der gesamten württemberg-badischen Regierung - ausdrücklich Regierungsdirektor Mack darum gebeten, "einen rechten, tüchtigen, weltoffenen Mann nach Heilbronn zu tun". Diesem Zitat im Brief folgt die Zusage Bäuerles, diesem Wunsch selbstverständlich zu entsprechen und auch diesbezüglich rechtzeitig mit dem Bürgermeisteramt Fühlung aufzunehmen. In einem Schreiben vom 10. Februar desselben Jahres an Oberbürgermeister Meyle erwähnt Heuss, von dem man weiß, dass auch sonst sein besonderes Interesse der Entwicklung der Heilbronner Oberschulen galt, auch selbst den eben dargestellten Sachverhalt.17) Dabei äußert er, er habe gegenüber Regierungsdirektor Mack zum Ausdruck gebracht, dass nach seinem Wissen "Herr Ederle (sc. der damalige kommissarische Leiter der Vereinigten Oberschulen und spätere Oberstudiendirektor am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium) als Initiator des Ganzen sich gut bewähre". Nach seiner (Heuss‘) Erinnerung wollte Mack damals jedoch weitere Bewerbungen um die Schulleiterstelle abwarten. Tatsächlich wurde dann Dr. Karl Weiß mit Wirkung vom 1. August 1951 als OStD an das Theodor-Heuss-Gymnasium berufen. In seiner knapp achtjährigen Dienstzeit gab Weiß dem neuentstandenen humanistischen Gymnasium sein Gesicht, kam seinem "lebenslangen" Streben nach, seiner Berufung, "unterrichten und erziehen zu dürfen, jungen Menschen Kenntnisse zu vermitteln, aber darüber hinaus – (das Wichtigste für ihn) - ihren Charakter zu bilden und ihnen den Weg zu weisen zu eigenem freien Menschentum".18)

Eingehende Würdigungen des Lebens und Wirkens von Weiß wie auch seines Nachfolgers Dr. Karl Epting finden sich in der Festschrift zum 350-jährigen Bestehen des Gymnasiums Heilbronn18) sowie in dieser Veröffentlichung zusammen mit denen für den langjährigen Schulleiter des THG Rainer Blessing, das kurzzeitige Wirken von Jan Christiansen und die kommissarische Leitung der Schule durch StD Otto Ebert. [Ergänzung Frank Martin Beck, Schulleiter, im November 2019: Die in der genannten Festschrift zum 350-jährigen Bestehen des Gymnasiums zum Ausdruck gebrachte positive Bewertung Eptings (1971), unverändert nachgedruckt in der Festschrift „Wandel und Kontinuität“ zum 380-jährigen Jubiläum (2000), ist inzwischen gänzlich überholt. Zu Dr. Lays Verdiensten um eine Neubewertung s. die Ergänzung zum Beitrag von Dr. Gisela Lohbeck.]

Am 17. Mai 1955 war der Gemeinderatsbeschluss zum Schulneubau gefasst worden. Auf die öffentliche Ausschreibung waren nach dem Vorprüfungsbericht des Heilbronner Hochbauamts bis zum Abgabetermin am 17. September 1955 (12.00 Uhr) 39 Arbeiten eingegangen. Weitere drei Vorschläge trafen zwar per Post etwas verspätet ein, da sie aber rechtzeitig aufgegeben worden waren, erkannte man sie als gültig an. Bei der Prüfung der insgesamt also 42 Arbeiten wurde festgestellt, dass bei allen die verlangten Leistungen in der Hauptsache erbracht waren, das Raumprogramm - die Angaben hinsichtlich des umbauten Raums schwankten zwischen 16 880 m3 und 27 527 m3 - im wesentlichen eingehalten worden war. Die "Sitzung des Preisgerichts für den Wettbewerb für den Neubau eines humanistischen Gymnasiums (THG) in HN", so die Formulierung in der Niederschrift, fand am 30. September und am 1. Oktober 1955 unter dem Vorsitz von Professor Karl Gonser, Stuttgart, statt.19) Außer den Preisrichtern nahm zur Beratung, aber ohne Stimmrecht, OStD Dr. Weiss an diesen Sitzungen teil. Nach einem ersten informativen Rundgang durch die im Vortragssaal der Gewerbeschule ausgestellten Wettbewerbsarbeiten und einer eingehenden Besichtigung des vorgesehenen Baugeländes Ecke Karl- und Gymnasiumstraße kam es bei den Rundgängen zur Ausscheidung nacheinander von zunächst fünf, dann zwölf, schließlich weiteren zwölf Arbeiten, so dass nur noch 13 in engster Wahl verblieben.

Nach reiflicher Abwägung der Vorzüge und Nachteile der einzelnen Entwürfe entschied man sich zur Vergabe von drei Preisen und fünf Ankäufen, wobei der Arbeit mit der Kennnummer 5147 (alle Vorschläge waren freilich wie üblich schon bei der Vorprüfung mit Tarnzahlen - hier 5110 bis 5151 - versehen worden) der erste Preis zuerkannt wurde. Von den drei preisgekrönten und fünf aufgekauften Arbeiten kamen vier aus Stuttgart, jeweils eine aus Geislingen bzw. Frankfurt und lediglich zwei aus Heilbronn bzw. Umgebung. Den ersten Preis errang Diplom-Architekt Peter Salzbrenner, damals Stuttgart-Weil im Dorf. Das Preisgericht lobte, dass es dem Verfasser des Entwurfs 5147 gelungen sei, "eine sehr knappe dreigeschossige Anlage dadurch zu erreichen, dass er den Normalklassenflügel abgekehrt von der Karlstraße lostrennt von einem zweigeschossigen Spezialklassenflügel".

Auch die Anlage der Turnhalle mit der organischen Gliederung des verbliebenen Freiraums in Pausenhof und Turnplatz, ebenso der Pausengang mit Aufenthaltsraum fanden beim - Preisgericht einvernehmlich guten Anklang. Abgesehen von kleineren Änderungswünschen, die beim Bau selbst umsetzbar waren, bemängelten die Preisrichter, dass der Verfasser des dann preisgekrönten Entwurfs "leider keinen Gebrauch machte von der sich durch die vorgeschlagene Gliederung der Gebäude anbietenden Gelegenheit, an der Ecke Karl- und Gymnasiumstraße einen günstigen Eingangshof auszubilden".

Was die Mitglieder des Preisgerichts mit der Ausbildung eines "günstigen Eingangshofs" meinten, entzieht sich der Kenntnis des in Architekturfragen unbedarften Verfassers dieses Beitrags. Dass ihm Planung und Ausführung der gesamten Anlage rundum zusagen, sei immerhin angemerkt.

Eine treffliche - wie er selbst sagt – "subjektive Würdigung" unseres Neubaus der fünfziger Jahre liegt von unserem ehemaligen Schüler Dipl. Ing. Dr. Reiner M. Baumann (Niedernhall) vor, abgedruckt im Jahrbuch des Theodor-Heuss-Gymnasiums zum 375-jährigen Bestehen der Schule als Gymnasium.20). Zitiert seien daraus nur zwei Zwischentitel: "Ein modernes Haus für eine Institution mit Tradition" und "Ein Gebäude der neuen Generation an einem traditionsreichen Standort". Titel, die allein schon die Zufriedenheit des heutigen (freien) Architekten mit der Arbeit seines Kollegen vor über 40 Jahren anklingen lassen dürften.

Die bauliche Umsetzung erfolgte in 21 Monaten von 1956 bis 1958 in Zusammenarbeit mit dem städtischen Hochbauamt unter der örtlichen Bauleitung durch das Architekturbüro G. Kistenmacher.

Ein Blick zurück: Der Abbruch der Ruine des Karlsgymnasiums, Planung und Ausführung des Neubaus

Für den 30. September 1945 erwähnt die Heilbronner Stadtchronik21):

Auf dem (ebenfalls) ausgebrannten runden Erker der Ruine des Karlsgymnasiums (Ecke Friedens- und Karlstraße) sei immer noch die Devise "Musis - Patriae – Deo" zu lesen. Die Turnhalle des ehemaligen Karlsgymnasiums (damals noch Karlstraße 42) zwischen den Resten des Karlsgymnasiums (Nr. 40) und denen des ehemaligen Pensionats (Nr. 44) wurde als erste Turnhalle Heilbronns nach dem Krieg damals gerade wiederaufgebaut. Die Giebelwand (Sandsteine) der Ruine des ehemaligen Pensionats, das ja zum Karlsgymnasium gehört hatte, nach der Auflösung von 1922 bis zur völligen Zerstörung 1944 aber recht verschiedenen Zwecken gedient hatte (der "Robert-Mayer-Museum" genannten naturwissenschaftlichen Sammlung, einem Bienenzuchtmuseum und verschiedenen Organisationen der Hitler-Jugend), wurde mit Beschluss des Gemeinderats einem Weingärtner (Ernst Rechkemmer, Wollhausstr. 51) für den Wiederaufbau seines ebenfalls zerstörten Anwesens Ende 1948 überlassen. Die Reste der Sandsteinfassade des Schulgebäudes wurden erst im Sommer 1951 innerhalb von fünf Wochen abgetragen, die Trümmer weggeschafft und der ganze Platz eingeebnet und gewalzt.23) Kaum jemand wollte damals daran glauben, dass wann auch immer später an derselben Stelle wieder ein humanistisches Gymnasium erstehen werde.

In den Jahren, die der Neubenennung am 16. September 1950 folgten, stieg die Schülerzahl kontinuierlich an. Umfasste das Theodor-Heuss-Gymnasium bei der Übernahme der Schulleitung durch Dr. Karl Weiß am 1. August 1951 zwölf Klassen mit zusammen 335 Schülern und Schülerinnen, zählte es 1958, im Jahre der Einweihung des Neubaus bereits 540 Schüler in 18 Klassen (der Anteil der Mädchen belief sich damals auf 27%). Die stete Zunahme der Schülerzahl war ein Grund dafür, dass Schulleitung, Lehrer und Eltern auf ein eigenes Schulgebäude hinarbeiteten. In seiner Rede anläßlich der Einweihung des neuen Gebäudes24) bekannte Weiß, dass ihn von Anfang an die Tatsache erheblich bedrückt habe, das Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Platz mit zwei weiteren Schulen teilen zu müssen. "Es schien mir unmöglich, einer Schule unter solcher Voraussetzung ein eigenes Gesicht zu geben." Und so habe er gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Heilbronn damit begonnen, dem Oberbürgermeister und dem Gemeinderat lästig zu fallen mit seinem "ceterum censeo gymnasium esse aedificandum". So gut auch das Einvernehmen mit den Leitern der beiden anderen Gymnasien gewesen sei, so sei doch das "Getriebe eines Ameisenwimmelhaufens" im bisherigen Gebäude nervenzermürbend gewesen. Besonders dankbar zeigte sich Weiß gegenüber dem damals nahezu 79-jährigen Theodor Marstaller, dessen unermüdlichem Bemühen in schwerster Nachkriegszeit das humanistische Gymnasium seinen Wiederaufbau verdanke.

In einem Brief vom 3. Mai 1952 an Oberbürgermeister Meyle25) vermerkt Marstaller selbst (zu diesem Zeitpunkt fast vier Jahre im Ruhestand) zwar seine Genugtuung darüber, dass es ihm vergönnt gewesen sei, 1945 das sieben Jahre zuvor "von roher Gesinnung zertrümmerte altehrwürdige Gymnasium der Stadt wieder allmählich in Lehrern und Schülern zusammenzubringen. Ihm aber eine richtige Heimstätte zu verschaffen, diese kostspielige und wichtige Aufgabe können nur Sie selbst meistern".

Einen weiteren nicht unerheblichen Grund nennt Marstaller in seinem Brief, wenn er schreibt, eine Oberschule müsse ein eigenes Heim haben, wenn sie ihren Erziehungsauftrag erfüllen wolle, nur so könne "der richtige Familiengeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Schulgemeinde aufkeimen und gedeihen".

Dass die neugeschaffene Schule, das Theodor-Heuss-Gymnasium, es nicht so einfach hatte, zu einem eigenen Gebäude zu kommen, darauf verweisen mancherlei Korrespondenz, Akten- und Gesprächsnotizen zwischen der Schulleitung und den Elternbeiratsmitgliedern einerseits und der Stadtverwaltung (OB Meyle, Verwaltungsdirektor Maier, Bürgermeister Dr. Nägele) und einzelnen Gemeinderatsmitgliedern andererseits.26) Hierbei ging es im wesentlichen um die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines eigenen (Neu-) Baus für die Schule und die Vorrangigkeit bei der Durchführung des städtischen Schulbauprogramms. Verständlich wird das Zögern von seiten der Stadt angesichts der vielfältigen Wiederaufbaumaßnahmen.

Was den Schulbereich angeht, da konnte Meyle anlässlich der Einweihung des Theodor-Heuss-Gymnasiums 1958 mit Genugtuung verkünden, dass es der Stadt bis dahin gelungen sei, alle Schulen, die kriegszerstört gewesen waren, wiederaufzubauen, inklusive von Neubauten insgesamt zwölf.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 17.Mai 1955 war zwar die Entscheidung zum Neubau gefallen, nicht jedoch die hinsichtlich des Standortes. Zwar sah man von vorneherein den Platz des alten Karlsgymnasiums dafür vor, doch stellten sich bald Bedenken ein. Gründe dafür waren, dass man einerseits befürchtete, der Platz sei nicht groß genug, weil ja an der Stelle der heutigen Hausmeisterwohnungen (Karlstraße 42) die erste Nachkriegsturnhalle errichtet worden war, andererseits wegen der erwarteten Fundamentierungskosten (ca. DM 200 000) mit einer zu großen Steigerung der Gesamtkosten rechnen musste. Gestützt waren diese Befürchtungen auf die Erfahrungen beim Bau des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasiums (DM 170 000 Fundamentierungskosten), das zwei Jahre zuvor (am 22. Mai 1953) eingeweiht worden war und seit seiner 75-Jahr-Feier (Oberschule für Mädchen) im Herbst 1954 den Namen EHKG trägt. Wegen des Baugrunds größtenteils auf dem ehemaligen Mönchsee-Auffüllungsgelände waren dort diese Fundamentierungskosten angefallen. Fünf Schürfgruben auf dem Gelände des ehemaligen Karlsgymnasiums ergaben nahezu dieselben Bodenverhältnisse.

Die Niederschrift über die Verhandlungen der Bauabteilung vom 7. Juni 1955 27) zeigt die Ausweichversuche: Gedacht wurde da an einen Platz Ecke Moltke- und Goethestraße. Dieser gehörte zwar dem Finanzamt, da dieses aber nach Möglichkeit in der Nähe des Neckars bauen wollte, glaubte man durch einen Tausch für ein städtisches Grundstück an der Rosenbergbrücke (auch dieser Platz an der Südstraße wurde für den Schulneubau ins Gespräch gebracht, aber wegen der abseitigen Lage bald wieder verworfen) beiden Seiten dienlich sein zu können. Durch die ruhigere Lage und den in der Nähe liegenden Sportplatz erhoffte man sich für die neue Schule eine bessere Situation als an der Karlstraße. Zudem hätte man nicht an den Abriss der Turnhalle denken brauchen. Unter einem gewissen zeitlichen Druck stand man zusätzlich deswegen, weil der Verteilungsmaßstab für die Staatszuschüsse bei Schulbauten geändert worden war. Um diese Zuschüsse nicht zu verlieren und damit finanzielle Nachteile für die Stadt zu vermeiden, wollte man im vorgegebenen Terminplan bleiben.

Hinzu kamen Überlegungen des Elternbeirats 28), der schon ein Jahr zuvor dafür plädiert hatte, das neue THG nicht auf dem Gelände seines Vorgängers zu errichten: weil es an einem genügend großen Schulhof fehle, zudem kaum eine ansprechende Lösung für die Schulanlage zu finden sein dürfte, weil die Gymnasiumstraße in stumpfem Winkel auf die Karlstraße treffe. Wegen der erstrebten zentralen Lage ("viele Schüler kommen von auswärts") schlug man den Kaiser-Wilhelm-Platz vor, der bis auf das Mittelstück im Besitz der Stadt war (und ist). Das Gebäude sollte im rechten Winkel zum Robert-Mayer-Gymnasium gestellt werden ("nach Westen verschoben, in geringem Abstand von der verlängerten Keplerstraße"). Bei dieser Lösung hätten die Klassenzimmer zu einem großen Teil Licht von Osten und den Ausblick auf die bestehende Grünanlage.

Nachdem sich durch Bodenuntersuchungen herausgestellt hatte, dass der zwischenzeitlich ins Auge gefasste Platz Ecke Moltke- und Goethestraße kaum besser war als der des ehemaligen Karlsgymnasiums, entschied man sich für diesen und nahm den Abbruch der Turnhalle in Kauf. Da man die Turnhalle möglichst lange nutzen wollte, kam es erst Ende 1957/Anfang 1958 zum Abriss 29), obwohl mit dem langersehnten Bau bereits am 21. Juli 1956 begonnen worden war. 30) Nicht mit dem traditionellen Spatenstich wurde der Bau begonnen, sondern "mit dem dröhnenden Einrammen von Tragpfählen in den weichen Grund des ehemaligen Mönchsees" 30). Nach der Schlussansprache von Dipl.Architekt Salzbrenner anlässlich der Einweihung der Schule waren es insgesamt 170 Pfähle (mit einer Tragkraft von 100 Tonnen) mit teilweise 16 m Länge, die als Fundamentierung eingerammt werden mussten.31) Nach 10 1/2 Monaten Bauzeit wurde am 31. Mai 1957 das Richtfest gefeiert. Salzbrenner errechnete eine Gesamtarbeitszeit am Bau von 372 Arbeitstagen, zieht man von der Gesamtbauzeit von 20 Monaten und acht Tagen je 90 Sonntage und Samstage, 18 Feiertage, 20 Frosttage und zwölf Regentage ab.

Da es nicht Aufgabe dieses Beitrags sein kann, den Bauverlauf im einzelnen zu verfolgen und das Bauwerk als solches en détail zu beschreiben, bleibt abschließend nur anzumerken, dass es trotz eingehender Debatten wegen befürchteter Überschreitungen des Kostenvoranschlags 32) dieser (3,2 Millionen) eingehalten werden konnte. Traut man einer Meldung des Neckar-Echos 33), wurde dieser sogar um DM 145 000 unterschritten.

Wie sehr man damals auch von seiten der Stadt bei den Ausgaben haushalten musste, mag man daran ermessen, dass OB Meyle die Richtfestkosten mit DM 1412 zu hoch vorkamen (man vergleiche mit derartigen Anlässen heute) und er für die Zukunft mehr Bescheidenheit anmahnte.

Am 29. März 1958 wurde der Neubau eingeweiht, der für zweimal neun Klassen von der Schule selbst, der Stadt und dem Kultusministerium geplant und errichtet worden war. Nach einer Aktennotiz vom 25. März 1958 (im Schularchiv) hat die Schulleitung am 15. Februar, also noch vor dem Beginn im neuen Schulhaus, ein Schreiben an die Stadt gerichtet mit der Bitte um Genehmigung zur Errichtung eines Raumes im Kellergeschoss als Klassenzimmer, und dabei sollte es nicht bleiben.

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause - so der Bericht der Heilbronner Stimme am 7. August 1964 - habe der Gemeinderat zwei wichtige Entscheidungen getroffen: er stimmte grundsätzlich dem Neubau eines Gymnasiums im geplanten Wohngebiet Sontheim-Ost südlich der damals noch "Staatliche Ingenieurschule" genannten heutigen Fachhochschule zu, in dem das 1955 ins Leben gerufene Justinus-Kerner-Gymnasium eine neue Heimstatt finden sollte, desweiteren sollte der Raumnot der beiden Heuss-Gymnasien durch einen 16-klassigen Erweiterungsbau begegnet werden. Das Theodor-Heuss-Gymnasium war für 18 Stammklassen mit den entsprechenden Fach- und Nebenräumen gebaut worden, umfasste vor Beginn des Schuljahrs 1964/65 21 Klassen mit 620 Schülern. In die Nutzung des Schulpavillons an der Moltkestraße teilten sich alle drei Innenstadtgymnasien außer dem JKG. Da zudem das ebenfalls nur für 18 Stammklassen errichtete EHKG 1964 mit 914 Schülerinnen in 28 Klassen hoffnungslos überbelegt war, kam man nach längeren Überlegungen zwischen den technischen Ämtern, dem Schuldezernenten der Stadt, Bürgermeister Hanser, dem Oberschulamt sowie den Schulleitungen der beiden Heuss-Gymnasien zur Auffassung, dass mit Sicht auf die notwendige Auflockerung der Oberstufe neue Räumlichkeiten geschaffen werden müssten. Schließlich sah man auch von der zwischenzeitlich erwogenen Errichtung zweier weiterer Pavillongebäude auf dem Sportplatz an der Moltkestraße und einem kleinen Erweiterungsbau zwischen den Heuss-Gymnasien ab und plädierte demzufolge für die Errichtung eines großen Erweiterungsbaus.

Die Bauzeit sollte zweieinhalb Jahre betragen. Trotz mancherlei stadtplanerischer Bedenken wegen der sich ergebenden Baudichte, der Gebäudeabstände, Lichtverhältnisse, Belüftung und der Gesamtwirkung des Gebäudekomplexes blieb es dann bei dieser Entscheidung. Die Schulleitungen einigten sich zusammen mit dem Oberschulamt und dem Schul- und Kulturamt der Stadt auf einen Raumbedarf, demzufolge das THG sieben und das EHKG neun Räume bekommen sollten. Der Neubau wurde im Anschluss an der Westseite des Haupttreppenhauses des EHKG vorgesehen und sollte bis zu dem in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Verbindungsgang zwischen dem Klassenzimmerbau und der Turnhalle des THG reichen. Als verloren anzusehen war natürlich bei dieser Planung der "Glas-Pavillon" des THG, der als Auswärtigen-Aufenthaltsraum genützt wurde. Andererseits wurde als positiv gewertet, dass die Pausenhofflächen nicht beeinträchtigt wurden und durch den baulichen Anschluss an das EHKG eigene Versorgungseinrichtungen (wie Strom, Wasser, Heizung) sich erübrigten. Die Kostenschätzung des Hochbauamts belief sich auf DM 1 450 000.

Fast ein Jahr später (Heilbronner-Stimme-Bericht am 25. Juni 1965) genehmigte der Heilbronner Gemeinderat mit einigem Unbehagen den Kostenvoranschlag für das als Notmaßnahme empfundene Bauvorhaben "Spange", wie diese Bauerweiterung künftighin genannt wurde und auch heute noch wird. Änderungen in der Planung ließen nunmehr in vier vollgenutzten Stockwerken 18 neue Räume (Klassenzimmer und Fachräume) erwarten. Zum Hof des THG hin wurde ein eigenes Treppenhaus vorgesehen, ebenso für das THG im Untergeschoss eine gesonderte Abortanlage, wodurch allerdings, da der Kanal in der Karlstraße zu hoch liegt, eine eigene Abwasser-Hebeanlage notwendig wurde.

Die Bodenverhältnisse erforderten wie schon bei den beiden Hauptbauten von THG und EHKG eine Pfahlgründung aus Stahlbetonpfählen bis zu zwölf Meter Tiefe.

Mit der grundsätzlichen Genehmigung des Neubaus folgte im Anschluss gleich auch die Vergabe der Erd-, Kanalisations-, Beton-, Stahlbeton- und Maurerarbeiten. Man hoffte, bei der geplanten Pfahlgründung ab Anfang August und der Fertigstellung des Rohbaus noch im Winter 1965 die Spange zum Unterrichtsbeginn im September 1966 zur Benutzung freigeben zu können.

Ohne besondere Einweihungsfeier wurde am 5. September 1966, wie die Heilbronner Stimme tags darauf berichtete, am ersten Schultag nach den Sommerferien der Erweiterungsbau der beiden Gymnasien seiner Bestimmung übergeben. Für die beiden Schulen mit damals insgesamt fast 2000 Schülern und Schülerinnen bedeutete die Nutzungsmöglichkeit von je neun Klassenräumen zwar eine fühlbare Entlastung, doch von einer Behebung der Schulraumnot konnte keine Rede sein. Am Theodor-Heuss-Gymnasium mussten 1965 fünf Klassen abwechselnd in Kellerräumen unterrichtet werden.34)

Mit Bangen sah man dem neuen Schuljahr Anfang Dezember entgegen. (Die Jahre 1966/67 umfassten wegen der Umstellung des Schuljahrsbeginns von Ostern auf Herbst zwei Schuljahre: Das erste von April 1966 bis November 1966, das zweite von Dezember 1966 bis Juli 1967.) Die Schule würde dann, so Dr. Epting in seiner Schlussfeierrede im März 1966, statt des vorgesehenen 18-Klassen-Maximums auf 32 Klassen steigen, mit bis zu 890 Schülern statt der geplanten 570. Die westlich gelegenen Klassenräume, die über das neue Treppenhaus zu erreichen sind, wurden dem THG zugeteilt, während die Räume im Osten, erreichbar über das Haupttreppenhaus des EHKG, die Nachbarschule bekam. Die Ausmaße der 18 neuen Räume schwanken zwischen 18 und 82 m2, die Räume im Untergeschoss wurden durch begrünte Lichtgräben erhellt. Den bis dahin genutzten Raum im Pavillon übergab das THG an das EHKG, so dass dieses ab diesem Zeitpunkt den Pavillon nur noch mit dem RMG zu teilen hatte.

Schon zwei Tage nach dem Bezug der Spange, am 7. September 1966, warnte die Heilbronner Stimme mit einem Artikel "Schulraumnot der Gymnasien kann sich zur Katastrophe auswirken". Man verwies darauf, dass die Heilbronner Gymnasien mit ihren damals 3331 Schülern und Schülerinnen aus allen "Nähten platzten". Die ganze Hoffnung richtete man auf den für 1967 erwarteten Bau eines neuen Gymnasiums in Sontheim-Ost für das Justinus-Kerner-Gymnasium, das 1955 aus einem Teil des Robert-Mayer-Gymnasiums gebildet worden war. Desweiteren sollten zur Entlastung der Heilbronner Gymnasien von den acht Progymnasien im Landkreis einige (man dachte an drei bis vier) zu Vollgymnasien ausgebaut werden. Lauffen, Neckarsulm und Weinsberg sowie die etwas entfernter liegenden Orte Neuenstadt, Bad Wimpfen, Beilstein, Möckmühl und Brackenheim hatten bis dahin nur Progymnasien.

Im September 1966 besuchten 860 Schüler das THG. OStD Epting befürchtete für die nahe Zukunft ein Ansteigen der Schülerzahl auf fast 1000 Schüler. Seine Einschätzung der damaligen Situation: "Wir bersten aus dem Rahmen!" - Auch er befürwortete den Neubau des JKG, da man so durch die Abgabe des Aufbauzugs (B-Zugs) an das JKG wieder Klassenzimmer als Fachräume, die Mangelware waren, gewinnen und so sich wieder auf die alt- und neusprachlichen Züge konzentrieren könne. Ãœber das Fehlen von Schulräumen hinaus machte der Lehrermangel dem Schulleiter große Sorgen: so kam es am THG nicht nur in Anfängerklassen zu Stundenkürzungen, in den damaligen dritten (den heutigen siebten) Klassen z.B. wurde der Unterricht bis zu vier, ja sechs Stunden gekürzt, und das im zweiten der zwei Kurzschuljahre.35)

Zum B-Zug sei aber ergänzend angeführt, dass man allseits mit seiner Einrichtung zufrieden war. Dass er dem THG zugewiesen wurde, lag daran, dass diese Schule als einzige in Heilbronn auf Koedukation aufgebaut war. Gedacht war dieser Zug ja für Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen, Höheren Handelsschulen, Progymnasien und Gymnasien, die an ihrer Vorgängerschule nicht "weitermachen" konnten oder wollten. Mit einem etwas "erleichterten Abitur" - einzig Englisch als Pflichtfremdsprache, Französisch wurde zwar angeboten, war aber nicht Pflicht- und demzufolge nicht Prüfungsfach - hatten die Absolventen nur die Berechtigung zum Besuch einer Pädagogischen Hochschule, konnten also nicht ein Studium an einer Universität beginnen. Bedingung für den erfolgreichen Besuch dieses Zuges war mit Sicht auf den angestrebten späteren Beruf (Lehramt an Grund- und Hauptschulen) die "Beherrschung" eines Instruments.

Ausgelöst wurde der Schülerzustrom zu den Höheren Schulen auch dadurch, dass Georg Picht, damals Professor an der Universität Heidelberg, Religionsphilosoph und Pädagoge, Mitte der sechziger Jahre auf die (gewaltigen) Bildungsreserven aufmerksam machte, die überall, vor allem auf dem Land - um bei Baden-Württemberg zu bleiben, besonders im Odenwald, im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb, kurz den stadtferneren Gebieten, aber auch allgemein in den Arbeiterfamilien - ungeweckt schlummerten. Diese Reserven galt es aus seiner Sicht zu wecken, vermehrt den weiterführenden Schulen zuzuführen, möglichst bis zum Abitur und Studium, um u.a. für die boomende Industrie und Wirtschaft Führungskräfte zu gewinnen und so die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit mit dem Ausland zu erhalten. Gedacht war sicher auch an künftige Lehrer - siehe oben: B-Zug.

Diese Aufrufe Pichts, die Bildungsreserven zu mobilisieren, die über Jahre hinweg in den deutschen Medien ein beherrschendes Thema waren, hatten Erfolg, so dass schließlich bis zu 50 % eines Jahrgangs weiterführenden Schulen zugeführt wurden. Das Gymnasium drohte zur "Massenanstalt" zu werden. So wurden in Baden-Württemberg in den Folgejahren dieser Werbungsbemühungen 90 Gymnasien, 160 Realschulen und 100 berufliche Gymnasien neu errichtet.36)

Man vergleiche dazu die Entwicklung der Schülerzahlen in den sechziger Jahren am Theodor-Heuss-Gymnasium37):

- Mai 1964 620 Schüler

- Mai 1965 739 Schüler

- Mai 1966 850 Schüler

- Okt.1967 951 Schüler

- Okt.1968 914 Schüler

- Okt.1969 893 Schüler

- Okt.1970 819 Schüler

(Die ungleichen Monatsangaben - jeweils wenige Wochen nach Schuljahrsbeginn - ergaben sich aus der Umstellung des Schuljahrsbeginns vom Frühjahr auf den Herbst.) Der sprunghafte Anstieg der Schülerzahlen am THG war mitverursacht durch die Angliederung des B-Zuges 1965, die sinkenden Schülerzahlen durch die Verlagerung dieses Zuges an das JKG. Das letzte Abitur für diese Schüler am THG fand 1970 statt. Im Jubiläumsjahr des Theodor-Heuss-Gymnasiums 1970/71 (350 Jahre Gymnasium Heilbronn) umfasste unsere Schule in 28 Klassen 819 Schüler, wobei der Mädchen-Anteil 45 % betrug. Auch hier hatte sich die Bildungswerbung bemerkbar gemacht, belief sich doch der Anteil der Mädchen an der Gesamtschülerzahl im Jahre der Einweihung des Neubaus 1958 nur auf 27 % der damals insgesamt 540 Schüler in 18 Klassen. 1951, als OStD Dr. Weiß die Schule übernahm, zählte die Schule 12 Klassen mit 335 Jungen und Mädchen.

Ein weiterer Grund für das Ansteigen der Schülerzahlen auch am THG (neben den stärkeren Geburtsjahrgängen dieser Zeit) lag in der Veränderung der Heilbronner Bevölkerungsstruktur besonders ab den sechziger Jahren. Waren es in der ersten Nachkriegszeit überwiegend Heimatvertriebene und DDR-Übersiedler, die als Neubürger die Einwohner- und damit auch die Schülerzahlen anwachsen ließen, so waren es ab den späten fünfziger Jahren infolge der Vollbeschäftigung vor allem Ausländer, zunächst aus Südeuropa, später dann aus der Türkei, die als Arbeitskräfte auch nach Heilbronn geholt wurden und deren Kinder mit dem Nachzug der Familien in den Schulen versorgt werden mußten. Lag der Ausländeranteil 1959 in Heilbronn noch bei 1 %, so war er bis 1970 bereits auf 9,2 % gestiegen, bis er dann 1996 19,9 % betrug.38)

Nach den geschilderten schwerwiegenden staatlichen Eingriffen der enddreißiger und vierziger Jahre und dem "Wiederfußfassen" der Schule in den fünfziger und sechziger Jahren kam es in der Folgezeit bei mancherlei Wechsel in Schulleitung, Lehrerschaft und Akzeptanz in der Heilbronner Bevölkerung zur lange erstrebten Konsolidierung in jeder Hinsicht.

Anmerkungen:

- Schreiben der Ministerialabteilung für die höheren Schulen. An das Rektorat des Karlsgymnasiums in Heilbronn. 3. Januar 1935. Nr. 9336/34, S. 1.

- Walther Sontheimer, Paul Würthle 1932 - 1933, in: 350 Jahre Gymnasium in Heilbronn, Heilbronn 1971, SS. 129 bis 132.

- Adolf Weber, Karlsgymnasium Heilbronn. Kurzer Gesamtbericht über das Schuljahr 1933/34, S. 9.

- Theodor Heuss in einer Grußansprache des Ehrenvorsitzenden des EHO, in: 50 Jahre EHO, Heilbronner Tag 1958, S. 19.

- Hermann Schultheiß, Kurze Geschichte des Heilbronner altsprachlichen Gymnasiums von 1925 bis zur Gegenwart, in: Zur Hausweihe des Theodor-Heuss-Gymnasiums - 29. März 1958, S. 20.

- Manfred Tripps und Alfred Wachter, in: EHO - Heilbronner Tag 1984, S.1

- Christhard Schrenk - Hubert Weckbach, Die Vergangenheit für die Zukunft bewahren. Das Stadtarchiv Heilbronn, Heilbronn 1993, SS. 173/174, S. 95. Christhard Schrenk, Schatzkammer Salzbergwerk, Heilbronn 1997, SS. 159/160.

- 8 Schreiben von Oberbürgermeister Beutinger an die Militärregierung vom 19. August 1945, im Stadtarchiv.

- a Brief von Marstaller an Beutinger, Abschrift im Stadtarchiv.

b Amtliche Bekanntmachungen für die Stadt und den Landkreis Heilbronn vom 2. November 1945, im Stadtarchiv. - Zu dieser Zeit: Chronik der Stadt Heilbronn, Bd. VI, Heilbronn 1995, 1945 - 1951, SS. 48, 50, 53, 57, 61, 100, 172.

- Chronik der Stadt Heilbronn, Bd. VI, 1945 – 1951, Heilbronn 1995, S.57.

- cf. Nr. 5, S. 21.

- cf. Nr. 11, S. 172. 1948 waren es 44 Klassen in 34 Räumen in 5 verschied. Häusern.

- cf. Nr. 11, SS. 214, 352, 401, 407.

- Brief von Kultminister Bäuerle an OB Meyle vom 15. Februar 1950, im Stadtarchiv, B 39/357.

Wandel und Kontinuität - 380 Jahre Gymnasium

von Gisela Lohbeck, Schulleiterin 1996-2008

Nomen est Omen – 50 Jahre Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn. Seine 380- jährige Geschichte als Gymnasium Illustre und Karlsgymnasium reicht zurück bis ins frühe 15. Jahrhundert zur vorherigen Lateinschule der alten Reichsstadt Heilbronn. Wer hat unser Gymnasium geprägt? Welchen Einflüssen war die Schule ausgesetzt? Wo steht unser Gymnasium heute?

Dass gerade Theodor Heuss durch Oberbürgermeister Paul Meyle und den Gemeinderat der Stadt Heilbronn 1950 zum Namenspatron für das wiederbegründete humanistische Gymnasium erkoren wurde, war ein programmatisches Bekenntnis zu Wandel und Kontinuität.

An unserem Gymnasium wird seit seinem Bestehen, dem Studium der lateinischen Sprache eine besondere Bildungsqualität zugesprochen. Diese Kontinuität bleibt auch beim neuen, gewandelten Fremdsprachenangebot erhalten. Seit dem Schuljahr 1999/ 2000 bietet das Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn den zeitgleichen Start der beiden Fremdsprachen Latein und Englisch an, wobei dem Lateinischen eindeutig die Leitfunktion zukommt. Heute gelten allerdings veränderte didaktische Ziele, als dies erste Quellenbelege der alten Heilbronner Lateinschule um 1470 spiegeln: Während der sumerzit sollte der rector scholae, Magister der Künste bzw. der Theologie, morgens so es funfe slecht examinieren in grammatica ein stund ... darnach sol man das latin examinieren ... item zur winterzyt sol man morgens anheben so es sehse slecht ... (1) Vertrautheit mit der an den europäischen Universitäten gesprochenen lateinischen Sprache stand im Vordergrund der Bemühungen und Auswendiglernen war der Weg dazu, da vor und noch geraume Zeit nach der Erfindung des Buchdrucks Bücher rar und nahezu unerschwinglich waren. Damals konnte man die Studierfähigkeit nur an einer Lateinschule erwerben. Die Unterrichtssprache war lateinisch. Einziger Lerngegenstand war das mittelalterliche Latein, wie man es in der Bibel las. Außerhalb der Schule hatte der Schulmeister mit seinen Schülern beim Gottesdienst die lateinischen Gesänge zu übernehmen. Als 1492 ein neuer Schulmeister versuchte, mit den Dichtern Terenz und Horaz eine reineres Latein zu lehren, lockte das viele auswärtige Schüler nach Heilbronn. Zugleich wurde es aber schwieriger, Latein zu erlernen, so dass 1514 durch einen Ratsbeschluss deutsche Klassen, ohne das gelehrte Latein eingerichtet wurden. 1522 wurden diese Klassen in einer Deutschen Schule zusammengefasst, die als Schreib- und Rechenschule auf alle Kaufmannschaft vorbereiten sollte. Hier konnten auch Mädchen, allerdings in eigenen Klassen, zur Schule gehen. Ab 1527 stand Griechisch auf dem Stundenplan. (2)

Mit der Gründung des akademischen Gymnasiums illustre 1620 wurde ein langgehegter Wunsch der reichsstädtischen Bürgerschaft realisiert: Vermehrte Klassikerlektüre, vertiefter Unterricht in Dialektik und Rhetorik sowie ... Physik, Astronomie, Ethik und Theologie ... die die Heilbronner Schulabgänger in die Lage versetzen, an den Universitäten sofort mit dem Studium beginnen zu können.(3) Nach großen anfänglichen Erfolgen lähmten die Auswirkungen des 30jährigen Krieges die Entwicklung des Gymnasiums. Besonders das Hunger- und Pestjahr 1635 raffte ganze Klassen hinweg ..., nach dem Protokollbuch des Gymnasiums starb beinahend der halbig Theil der Burgerschaft. (4)

Wandel und Kontinuität

Im 18 Jahrhundert versuchte man erneut, Unterricht auf der Höhe der Zeit zu erteilen. Das grundständige Latein stand noch immer zu Beginn und wurde durch Deutsch, Französisch, Italienisch, Hebräisch und die naturwissenschaftlichen Fächer ergänzt. Trotzdem beklagte man einen starken Rückgang der Schülerzahlen in den oberen Klassen. Für viele war das hohe Schulgeld des Gymnasiums unerschwinglich. Während der napoleonischen Zeit besetzten Truppen des Herzogs von Württemberg 1802 die freie Reichsstadt Heilbronn. Durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 wurde Heilbronn zur württembergischen Stadt, das Gymnasium 1806, im Zuge einer Verwaltungsreform, königlich württembergisches Gymnasium. Seither liegt die Schulaufsicht in württembergischen Händen. (5) Die 200-Jahr-Feier des Heilbronner Gymnasiums 1820 war überschattet von der Absicht, die Schule in ein Lyzeum zu verwandeln. Das hätte bedeutet, dass die zum Studium an den Universitäten berechtigende Oberstufe fortgefallen wäre. Dank des reichsstädtischen Traditionsbewusstseins und der Bereitschaft des Heilbronner Stadtrates, erhebliche eigene Mittel bereitzustellen, gelang es 1823, die Kontinuität der gymnasialen Bildung sicherzustellen. 1827 konnte an der Karlstraße das neu erbaute Karlsgymnasium feierlich eingeweiht werden. Namenspatron war der damalige württembergische Kronprinz Karl. Die Schule umfasste nun sieben Klassen, wobei die beiden letzten je zwei Jahre hindurch besucht wurden. Außerdem gab es noch zwei sog. Realklassen ohne Latein und Griechisch. Ein der Schule angegliedertes Königliches Pensionat bot in erster Linie Unterkunft und Betreuung für die Ausländer. Als Ausland galt im Jahr 1863 noch Baden, Bayern, Hannover und Preußen! (6).

Das rasche Anwachsen der Bevölkerung, vor allem in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, brachte der Stadt ... hohe Belastungen. Die alten Anstalten konnten die Schülermassen nicht mehr aufnehmen. (7)

Um 1800 lebten in der Reichsstadt Heilbronn ca. 7500 Menschen, im Jahr 1848 waren es schon 12 400. Von 30 000 Einwohnern im Jahr 1880 war die Zahl auf 38 000 im Jahr 1900 angewachsen. Vom Heilbronner Gemeinderat 1878 in Auftrag gegeben, konnte der monumentale Neubau des Karlsgymnasiums schon 1880 eingeweiht werden: Drei Stockwerke hoch und zweiflügelig. Die beiden Gebäudeflügel vereinigten sich in einem kuppelüberspannten Eckturm, über dessen zweiter Fensterreihe der Leitspruch der Schule Musis – Patriae – Deo eingemeißelt war. Mit 22 Klassenzimmern, zwei Arbeitsräumen, dem Festsaal samt zwei Vorzimmern, sowie den Wohnungen des Rektors und des Famulus, erschien das neue Gebäude den Zeitgenossen wie ein Palast. (8) Heilbronn war stolz auf seine Schulen. Die besondere, oft auch abschätzend zitierte Krämerseelenmentalität(9) hat das Heilbronner humanistische Gymnasium immer vor allzu großer ideologischer Einseitigkeit bewahrt.

Dies bestätigt Theodor Heuss in vielen seiner Schriften (10). In den 90er Jahren war er Schüler des Karlsgymnasium. Sein Vater hatte 1890 die Leitung des Heilbronner Tiefbauamtes übernommen. Heilbronn war, dank seiner blühenden wirtschaftlichen Entwicklung, zur zweitwichtigsten Industrie- und Handelsstadt des Königreichs Württemberg geworden. Obwohl am 31. Januar 1884 im nahegelegenen Brackenheim geboren, sind die Beziehungen von Theodor Heuss zu Heilbronn Zeit seines Lebens immer sehr eng gewesen. Er selbst bezeichnete Heilbronn als seine eigentliche Vaterstadt ... hier habe ich die ganze Schulzeit zugebracht, in der Kilianskirche wurde ich konfirmiert ... Ich habe dann die ersten Jahre der selbständigen beruflichen Erfahrungen in völliger Freiheit in den Jahren vor und in den schweren Jahren des ersten Krieges hier zugebracht. (11) 1902 legte Theodor Heuss am Karlsgymnasium sein Abitur ab. Er betonte immer, gern zur Schule gegangen zu sein, sei aber nie ein Musterschüler gewesen. Zur Ehrung durch den Schulnamen meinte er: Ich war nicht gerade bestürzt, aber doch einigermaßen besorgt, ob ich diese Würde innerlich verkrafte, denn, das meinte ich damals, in der tragischen Nacht, da das alte Heilbronn vernichtet wurde, sind auch die Schulakten mit untergegangen. Sie hätten den wohllöblichen Stadtrat und seine Berater etwas stutzig machen können. Ich war wohl ein guter Schüler, aber kaum bezweifelbar auch das, was man einen bösen Buben nennt. Gleich zweimal innerhalb von dreier Wochen saß ich oben im Karzer, der einen vergitterten Ausblick auf die eiligen Wolken, Segler der Lüfte zuließ, und war damit bis zum Ende der Schulzeit Klassenmonopolist in dieser Branche des Karzerbesuches. (12)

Anlässlich der 300-Jahr-Feier des Karlsgymnasiums 1920 erinnerte der damalige Schulleiter Dr. Julius Wagner, an das immer noch wichtigste Ziel des humanistischen Gymnasiums: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Gymnasium keine Fachschule sein will, sondern eine Schule gründlicher allgemeiner Bildung, auf deren Boden sich dann unschwer die spätere Berufsausbildung aufbauen lässt. (13) Mit der nationalsozialistischen Zeit beginnt der beschwerlichste Abschnitt unserer Schulgeschichte. Mutig und offen hatte sich Schulleiter Dr. Paul Würthle den zu Beginn des Jahres 1933 immer bedrohlicheren politischen Entwicklungen, auch in Heilbronn, entgegenstellt. Spektakuläre Reaktion darauf war die sofortige Amtsenthebung und Wegversetzung. Im Jahr 1938 vereinigten die Nationalsozialisten zwangsweise das Karlsgymnasium mit der Dammrealschule zu einer Oberschule der Einheitsform mit dem Namen Karls-Oberschule. (14)

Während des zweiten Weltkrieges konnte der Schulbetrieb nur noch behelfsmäßig aufrechterhalten werden, schließlich wurde das gesamte Schulgebäude Lazarett. Beim großen Luftangriff auf Heilbronn am 4. Dezember 1944 versank das Karlsgymnasium in Schutt und Asche. Wertvolle Inkunabeln waren zusammen mit der kostbaren Schulbibliothek für immer verloren.

Schon bald nach Kriegsende wurde von seiten der Eltern, unterstützt durch einzelne Lehrer und Dr. Theodor Marstaller (15), dem damaligen Schulleiter der Vereinigten Heilbronner Oberschulen, die Wiederbegründung des humanistischen Gymnasium gefordert.

Der altsprachliche Zug der Vereinigten Heilbronner Oberschulen wurde am 16.September 1950 wieder selbständig (16) und erhielt in Anwesenheit des ersten Bundespräsidenten Prof. Dr. Theodor Heuss, den Namen Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn.